Arbeiten, kämpfen, durchhalten

Krieg und Alltag in der Ukraine

von Hélène Richard

Krywyj Rih ist nicht so trist, wie man erwarten könnte. Die ukrainische Bergbaustadt mit ihrem gigantischen Stahlwerk hat sich ihren überholten, aber gepflegten sowjetischen Charme erhalten. Es gibt ein neoklassizistisches Theatergebäude, im Gagarin-Park spazieren in diesen letzten Augusttagen Familien mit einem Eis in der Hand. Für die Kinder gibt es Hüpfburgen. Alte Frauen verkaufen Himbeeren aus dem eigenen Garten. Das Heulen der Sirenen scheint niemanden zu stören.

Die russische Armee steht nur hundert Kilometer entfernt am linken Dnipro-Ufer, doch nach 18 Monaten Krieg schaut niemand mehr zum Himmel hinauf. Dabei wurden erst am Vortag 20 Einfamilienhäuser in einem Viertel nahe dem Stadtzentrum durch Raketen beschädigt. Am 31. Juli starben bei einem Raketenangriff sechs Zivilisten. Am 13. Mai wurde ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, und Präsident Wolodimir Selenski, der in Krywyj Rih geboren wurde, kam in seine Heimatstadt, um der elf Toten zu gedenken.

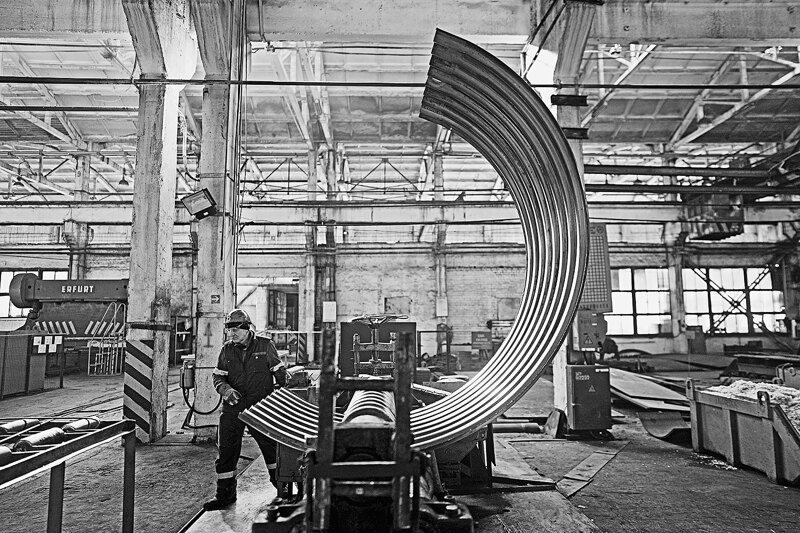

Trotz der scheinbaren Normalität des Alltagslebens treffen die Folgen des Kriegs die Stadt mit aller Härte. Die lokale Wirtschaft beruht auf dem Export von Erz und Stahl. Die ersten Hochöfen verdankte sie dem französischen Ingenieur und Bankier Paulin Talabot, der 1880 im damaligen Zarenreich investierte. Heute zwingt die Blockade der Schwarzmeerhäfen die lokalen Unternehmen, den teureren Landweg zu nutzen. Die Exporte sind massiv eingebrochen und gehen nicht mehr an die traditionellen Märkte in Nahost und Nordafrika, sondern nach Europa.

Auch die häufigen Unterbrechungen der Stromversorgung – die russische Armee attackiert regelmäßig die Energieinfrastruktur – behindern die Wirtschaft. Arcelor Mittal Krywyj Rih (AMKR), mit seinen 21 000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Stadt, erklärte auf Anfrage, das Unternehmen nutze nur 20 bis 25 Prozent seiner Produktionskapazität. Aktuell arbeiten nur 12 000 Angestellte in Vollzeit, die anderen arbeiten gar nicht oder in Kurzarbeit. Fast 10 Prozent der Beschäftigten wurden eingezogen, 106 an der Front getötet.

Die Beschäftigten großer Industrieunternehmen werden häufiger eingezogen als der Rest der Bevölkerung. Da die Propiska – die offizielle Meldeadresse – nicht immer der Ort ist, an dem die Person tatsächlich wohnt, sei es für die Militärkommissare einfacher, über die großen Arbeitgeber zu gehen, erklärt Oleksandr Motuz. Er ist Anwalt für Arbeitsrecht und arbeitet für die zweitgrößte Gewerkschaft der Ukraine, die Konföderation der freien Gewerkschaften der Ukraine (KVPU).

„Sie schicken die Einberufung an den Arbeitsplatz. Wenn ein Beschäftigter ihr nicht folgt, können sie über den Arbeitgeber Druck ausüben. So ist es einem Beschäftigten bei Arcelor ergangen. Jeden Morgen, wenn er zur Arbeit kam, wurde er gefragt, ob er sich gemeldet habe. Am Ende hat er gekündigt.“ Auf der anderen Seite können sich Arbeitgeber wie AMKR bis zu 50 Prozent der Beschäftigten als Führungskader oder dringend benötigte Fachkräfte „reservieren“, so dass sie nicht eingezogen werden. Dieser Spielraum verringert sich allerdings mit dem wachsenden Bedarf der Armee.

Wiktor1 ist Vorarbeiter bei AMKR und war bisher vom Unternehmen „reserviert“, doch Mitte August hat er seine Einberufung bekommen. Auf der Rückbank seines Autos liegen – noch verpackt – eine Isomatte, ein Schlafsack und ein khakifarbener Rucksack, Geschenke der Gewerkschaft für die Front.

Gleich nach Beginn der Invasion war Wiktor spontan zum Rekrutierungsbüro gegangen. „Zwei Tage habe ich Schlange gestanden. Sie haben mich nicht genommen, aber gesagt, dass sie sich melden.“ Dann sind 18 Monate vergangen. Und mit ihnen die Begeisterung. „Fünf meiner Freunde sind 2014 an die Front gegangen, sie sind alle tot.“

Mit zwei steifen Fingern, Erinnerungen an eine Schlägerei, hätte Wiktor ausgemustert werden können. Aber der Militärarzt hat 4000 Dollar verlangt, um seine Untauglichkeit zu bescheinigen. Wiktor zahlte nicht. „Ich habe ein Prinzip: Wenn man mich in den Krieg schickt, gehe ich.“

Der Einberufungsbescheid kommt über den Arbeitgeber

Die Warteschlangen vor den Rekrutierungsbüros sind verschwunden. Inzwischen weiß jeder, wie der Soldatenalltag aussieht. An den Busbahnhöfen mittelgroßer Städte sitzen die Kriegsversehrten. Die Familien sind ständig im Kontakt mit der Front. Der Strom der Bilder in den Smartphones reißt nicht ab, anscheinend gibt es kaum eine Zensur der Vorgesetzten.

Dascha, Englischlehrerin in Krywyj Rih, hat seit acht Tagen nichts von ihrem 31-jährigen Sohn gehört und kann nicht mehr schlafen. In dem Video, das sie uns zeigt, filmt ihr Sohn die Trümmer eines Hauses und macht Witze über die Kulisse, vor der er an jenem Tag seinen Geburtstag feierte. Laut New York Times, die sich auf Infos aus US-Regierungskreisen stützt, gab es bis Mitte August 70 000 Tote und 130 000 Schwerverletzte auf ukrainischer Seite.2

In den sozialen Netzwerken und, was überraschender ist, auch in den Gerichtssälen äußert sich eine wachsende Unzufriedenheit. In der Kanzlei von Oleksandr Motuz häufen sich neuerdings Anfragen von Soldaten. Ein großer Teil der Streitfälle betrifft Probleme mit dem Sold. Im Juli 2022 hob das Parlament ein Gesetz auf, das die Arbeitgeber dazu verpflichtet hatte, den Lohn von Beschäftigten weiterzuzahlen, wenn sie an der Front sind.

Das Leben riskieren, im Schützengraben hocken und weniger Geld bekommen als zu Hause, das sehen viele Soldaten nicht ein, erst recht nicht, wenn sie vorher ordentlich verdient haben. Der Sold von 20 000 Grivna (etwa 500 Euro) reicht oft nicht aus, um Kreditraten oder den Unterhalt für ein Kind zu bezahlen. „Die Freiwilligen, die sich selbst beim Rekrutierungsbüro gemeldet haben, fühlen sich betrogen“, berichtet der Anwalt. „Von mehr als hundert Klagen auf Lohnfortzahlung haben wir drei kostenlos vertreten, in der Hoffnung auf ein Grundsatzurteil. Aber Anfang August hat der oberste Gerichtshof eine solche Klage zurückgewiesen.“

Die Kluft zwischen Front und Hinterland schürt den Ärger der Soldaten, die wenig Lust haben, sich für das Vaterland zu opfern, während zu Hause das Leben wieder seinen normalen Lauf zu nehmen scheint. „Am Anfang des Kriegs stand die Gesellschaft fest zusammen, heute ist sie gespalten zwischen denen, die jemanden an der Front haben, und den anderen“, beklagt Dascha. „Wenn ich in den sozialen Netzwerken sehe, wie junge Leute Urlaubsfotos posten, werde ich wütend. Mein Sohn hat sich gleich am 24. Februar gemeldet. Die Jungs sind erschöpft. Die Regierung hat ein Gesetz versprochen, das die Demobilisierung nach 18 Monaten erlaubt, darauf warten wir heute noch.“

Während die Bevölkerung mit dem Krieg und dem wirtschaftlichen Überleben beschäftigt ist, erfolgt fast unbemerkt ein Rückbau der sozialen Rechte. Im Juli 2022 verabschiedete das Parlament das Gesetz Nr. 5371, das es kleinen und mittelgroßen Unternehmen bis 250 Beschäftigten ermöglicht, Tarifverträge abzuschaffen. 70 Prozent der ukrainischen Arbeitnehmer:innen sind bei kleinen und mittleren Unternehmen angestellt. Ihre Arbeitsbedingungen – Bezahlung, Arbeitszeiten, Urlaubstage – können nun von den Arbeitgebern einseitig geändert werden. Lehnen Beschäftigte die Änderung ab, können sie ohne die gesetzliche zweimonatige Kündigungsfrist entlassen werden, der Arbeitgeber muss lediglich eine Abfindung von mindestens einem halben Mindestlohn zahlen.

Mit einem anderen Gesetz wurden die sogenannten Null-Stunden-Verträge eingeführt, die es Unternehmen ermöglichen, 10 Prozent ihrer Belegschaft bei einer monatlichen Mindestarbeitszeit von 32 Stunden auf Abruf arbeiten zu lassen. Unter dem Druck der Gewerkschaften und ihrer internationalen Unterstützer – wie dem Europäischen Gewerkschaftsbund und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) – war die Regierung gezwungen, die Gültigkeit dieser Gesetze auf die Dauer des Kriegs zu beschränken. „Kriegsende heißt: Wiederherstellung der Grenzen von 1991. Dazu wird es nicht so bald kommen. Diese Gesetze sollen bleiben“, fürchtet Motuz.

Andere Reformen, die schon in der Schublade gewartet hatten, wurden 2022 hervorgeholt und durch den Krieg gerechtfertigt. Zum Beispiel die Auflösung des Sozialversicherungsfonds für Unfälle und Arbeitsunfähigkeit. Die Aufgaben des Fonds werden in Zukunft von der Rentenkasse übernommen. Die Abgeordnete der Regierungsfraktion Galina Tretjakowa, die diese Reform angestoßen hat, versichert, sie sei nötig, „damit die Wirtschaft in Kriegszeiten nicht ausblutet“.

Der Sold reicht nicht für den Kredit

Die Entscheidung fiel am Ende einer absichtlich herbeigeführten Finanzierungskrise des Fonds seit 2016. Die Sozialversicherungsbeiträge wurden halbiert, der Anteil für den Fonds von 14 auf 9 Prozent gesenkt.3 Schon im Januar 2020 hatte Tretjakowa eine „Dekommunisierung der Sozialversicherung“ und Öffnung für private Versicherer gefordert.

Auch die größte Gewerkschaft des Landes bleibt vom wirtschaftlichen Umbau nicht verschont und steht im Visier der Staatsanwaltschaft. Dabei ist die Föderation der Gewerkschaften der Ukraine (FPU), die vor dem Krieg 9 Millionen Mitglieder hatte, keineswegs eine proletarische Gegenmacht. Sie ruft selten zum Streik auf und setzt stattdessen auf Konfliktvermeidung und sozialen Dialog. Gemeinsam mit den Arbeitgebern verwaltet sie die Sozialwerke der großen Unternehmen.4 Der Regierung ist sie trotzdem ein Dorn im Auge.

Der juristische Streit zwischen Staat und Gewerkschaft geht bis in die 1990er Jahre zurück. Nach dem Zerfall der Sowjetunion machte sich der ukrainische Zweig der Zentralgewerkschaft von Russland unabhängig. Die FPU übernahm die Sanatorien, Ferienheime und Freizeiteinrichtungen, die die Gewerkschaft bisher auf ukrainischem Gebiet betrieben hatte, und betreibt sie als Eigentum von zwei von ihr gegründeten Gesellschaften.

Seit 1997 versuchten wechselnde Regierungen mit Hilfe der Staatsanwaltschaft, diese Übernahme rückgängig zu machen und die Einrichtungen wieder zu Staatseigentum zu machen. Mit wenigen Ausnahmen sind sie gescheitert. Die FPU erwirkte sogar 2018 und 2019 ein für sie günstiges Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil der ukrainische Staat dem Gericht nicht nachweisen konnte, welche Vorteile die Bevölkerung aus einer Wiederverstaatlichung dieses Eigentums ziehen sollte – zumal der Staat es sofort wieder reprivatisieren will.5

Nun versucht es die Regierung mit dem Strafrecht. Der zweite Vorsitzende der FPU, Wolodimir Saenko, sitzt seit zehn Monaten wegen „Unterschlagung in besonders großem Ausmaß oder durch eine organisierte Gruppe“ in Untersuchungshaft. Ungefähr 40 der 50 Einrichtungen der FPU wurden unter Zwangsverwaltung gestellt, darunter auch das symbolträchtige Gewerkschaftshaus am Kiewer Maidan, das bei den Kämpfen zwischen Demonstrant:innen und der Polizei 2014 in Brand gesteckt wurde.

Auch auf der Krim hatte die Gewerkschaft zahlreiche Standorte, die sie aufgrund der russischen Annexion verloren hat. Nun könnte der FPU der Immobilienbesitz entzogen werden, der ihr vor der Coronapandemie 50 bis 60 Prozent ihrer Finanzmittel sicherte. Durch die Explosion der Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftskrise hat die Gewerkschaft zudem viele Mitglieder verloren – und deren Beiträge. Ihr droht der Bankrott.

Die Gewerkschaftsleitung versteht die Haltung der Regierung umso weniger, als sie ihre Einrichtungen für die Binnenflüchtlinge des Kriegs geöffnet hat. In den ersten neun Monaten nahm sie mehr als 20 000 Menschen auf, darunter 3000 Kinder. Trotz ihrer prekären Finanzen beherbergt sie immer noch viele Bedürftige und bietet Umschulungsprogramme für Kriegsversehrte an. Sie befürchtet, dass sie aufgrund der Gerichtsverfahren auch diese Programme einstellen muss.

Dmitro Dovhanenko, der für die Vermögensverwaltung der FPU zuständig ist, zeigt sich besorgt: „Diese Politik in Kriegszeiten ist absurd. Und sie wird unsere Fähigkeit, uns künftigen liberalen Reformen der Regierung zu widersetzen, nachhaltig schwächen.“ Derweil wächst der Bedarf der Bevölkerung im Gesundheits- und Sozialbereich gerade ins Unermessliche.

Der 24-jährige Walentin steigt umständlich ins Auto. In einer Hand hält er die Krücken, mit der anderen hebt er seine steifen Beine hinein. Wir treffen ihn in Chmelnyzkyj, einer 250 000-Einwohner-Stadt 350 Kilometer westlich von Kiew. Zufällig fahren wir mit derselben Mitfahrgelegenheit, die wir über Blablacar gebucht haben. Wegen der Unterbrechung des Luftverkehrs und der Seeblockade sind die Eisenbahnen durch den Warentransport ausgelastet. Mitfahrgelegenheiten sind neben privaten Bussen eines der häufigsten Transportmittel innerhalb des Landes geworden.

Walentin hat an der Front eine Explosion überlebt. Eine Drohne oder eine Mine, er weiß es nicht. Es traf eine kleine Gruppe, die sich gerade auf die feindliche Linie zubewegte: sieben Verwundete, ein Toter. Um eine Amputation zu verhindern, musste Walentin 19-mal operiert werden. Seine Knochen – er zeigt mir das Röntgenbild auf seinem Telefon – werden durch beeindruckende Metallstifte zusammengehalten. Seine Waden sind voller Einschussnarben.

Wie viele andere ehemalige Soldaten hat sich auch Walentin einen Anwalt besorgt. Denn er hat Schwierigkeiten, seinen Status als Invalide 3. Klasse anerkennen zu lassen, mit dem er Anrecht auf die höchste Pension hätte. Er hofft auch auf die vom Staat versprochene Prämie für den „Einsatz in der aktiven Kampfzone“ von 2500 Dollar im Monat – die allerdings nur sehr selten zugesprochen wird. Walentin macht in Kiew eine Reha. Einen Teil der Arztkosten muss er selbst tragen. Am Wochenende besucht er manchmal seine Frau, die mit ihrem anderthalbjährigen Kind in Chmelnyzkyi geblieben ist.

Ewgeni Mikailiuk, der aus Krywyj Rih stammt, hat kein Geld, um sich einen Anwalt zu leisten, stößt aber auf ähnliche Schwierigkeiten. Auf seiner Facebookseite beschwert er sich auf einem Video über die Behandlung, die ihm zuteil wurde. In Flecktarn und mit Orden dekoriert, verlangt er darin seine Demobilisierung. Ewgeni leidet an Epilepsie. Die Kämpfe haben die Folgen einer Gehirnerschütterung wieder aufleben lassen, die er sich 2014 zuzog, als er gegen die Separatisten im Donbass kämpfte.

Nachdem ihm ein Militärarzt ein ungeeignetes Medikament verabreicht hatte, fiel er kurzzeitig ins Koma und fuhr nach sieben Tagen im Krankenhaus nach Hause – womit er seinen Urlaub überzog. Unter Androhung einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren wegen Desertion musste er sofort in ein Feldlazarett zurückkehren, wo er, wie er sagt, vor die Hunde geht. „Ich dachte, ich kämpfe gegen das Gespenst der Sowjetunion, aber ich stecke mittendrin“, schimpft er, als wir mit ihm chatten. „Es gibt viele, die hier ohne alle Rechte festsitzen. Wir sind zu Sklaven des Staats geworden.“

Aus innen- wie außenpolitischen Gründen demonstriert Präsident Selenski seine Unnachgiebigkeit gegenüber Korruption und Günstlingswirtschaft. Diese stellten schon vor dem Krieg ein Problem dar,6 aber jetzt werden sie für die Bevölkerung unerträglich. Außerdem wollen die ausländischen Geldgeber, von denen der neue Staatshaushalt zur Hälfte abhängt,7 Ergebnisse sehen. Vor allem deshalb verkündete der Präsident am 11. August über Telegram die Entlassung aller Regionalchefs der Rekrutierungsbüros von Soldaten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Rekrutierungsbüros vor, „den Bürgern geholfen zu haben, ausgemustert oder als zeitweise dienstunfähig anerkannt zu werden, um den Militärdienst zu verschieben oder ihn ganz zu umgehen“. Am 5. September folgte der Rücktritt von Verteidigungsminister Olexij Resnikow. Drei Tage zuvor war der Oligarch Ihor Kolomojskyj wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen worden. Bei den Präsidentenwahlen 2019 hatte er in den ukrainischen und ausländischen Medien als Selenskis Förderer gegolten.

Zwischen dem Staat und seinen Bürger:innen hat sich eine ambivalente Beziehung entwickelt, man zieht an einem Strang, aber misstraut sich auch. Die Armee hängt für die Ausstattung ihrer Soldaten zu großen Teilen von den privaten Spenden ab: Erste-Hilfe-Ausrüstung, kugelsichere Westen, Helme, Drohnen. Gewerkschaften, Freiwilligenvereine oder Whatsapp-Gruppen sammeln Geld und Material, manchmal in großem Maßstab. Der Verein Victory Drones zum Beispiel hat 28 000 Personen im Umgang mit den Fluggeräten geschult (die Armee nur 10 000), und seine Freiwilligen bringen Soldaten an die Front.8

Jurij Luzjuk, Bauunternehmer in Chmelnyzkyi, hat Material im Wert von vielen tausend Euro finanziert: Visiere für Sturmgewehre, Nachtsichtgeräte, den Umbau von zivilen Jeeps in militärische Transportfahrzeuge. „Wir müssen alles zurückholen, auch die Krim, die das einfachste Ziel ist: Man muss nur die Brücke zerstören, um die Versorgung zu unterbrechen“, zeigt er sich überzeugt. Er gibt aber zu, dass er seinem Sohn verboten hat, sich zu melden, und auch seinen Unternehmerfreunden davon abrät. „Ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr jetzt sterbt, wer hält dann den Laden am Laufen? Baut die Wirtschaft wieder auf. Die Patrioten sterben. Wenn das so weitergeht, bleibt niemand, um das System zu verändern.“

Der großzügige Spender genießt nicht das Vertrauen der Behörden. Als wir ihn 2014 zum ersten Mal vor dem Zentralkommissariat der Stadt trafen, war er von „seiner“ Miliz umringt, einer Gruppe junger Männern in paramilitärischem Aufzug.8 Sein erklärtes Ziel: Muskeln spielen lassen und in den Institutionen der Stadt aufräumen, „um die Revolution zu vollenden“. Das war kurz nachdem der frühere Präsident Wiktor Janukowitsch gestürzt worden war und während die Soldaten der ukrainischen Armee den prorussischen Aufstand im Donbass bekämpften. Nach der russischen Invasion im Februar 2022 wollte Luzjuk sich wieder engagieren und versammelte 300 Freiwillige.

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU verhörte ihn viereinhalb Stunden unter Einsatz eines Lügendetektors, dann wurde sein Antrag auf Registrierung der Gruppe als Einheit der Territorialverteidigung abgelehnt. „Sie haben mich beschuldigt, die Staatsmacht in Chmelnyzkyi stürzen zu wollen“, erzählt er grinsend am Cafétresen seines Audi-Händlers, bei dem er während unseres Gesprächs sein Auto durchchecken lässt. „Seit 2014 hat sich nichts geändert. Es ist sogar schlimmer geworden: Jetzt haben wir eine Digitaldiktatur!“

WhatsApp-Gruppen sammeln Geld für Drohnen

Selenskis Vision ist ein vom russischen Eroberer und von verstaubten Arbeitsschutzgesetzen gleichermaßen befreites Online-Staatswesen. Wie 19 Millionen andere Ukrainerinnen und Ukrainer hat Luzjuk die neue DIIA-App auf seinem Telefon installiert. Das 2020 vom neuen Minister für Digitalisierung vorgestellte Projekt ist der Stolz der Regierung. Pass, Führerschein, Steuerbescheid, Bußgeldbescheide – alle Dokumente sind darin vereint. Mit ein paar Klicks können Bürger:innen ein Unternehmen anmelden, eine Unterstützung für den Wiederaufbau ihrer bombardierten Häuser beantragen, die Anwesenheit russischer Truppen melden, den Status als Binnenflüchtling erhalten.

Insgesamt enthält die App 120 staatliche Leistungen und soll nach Regierungsangaben 10 Prozent der Beamten einsparen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) entwickelt, die 8,5 Millionen Dollar beisteuerte, und auch von Google und Visa unterstützt. Die USA preisen die App als Exportmodell.9 Estland, Europas Vorreiter in Sachen Digitalisierung, hat angekündigt, auf der Basis von DIIA eine eigene App zu entwickeln. „Sogar Gerichtsurteile sind da drin!“, schimpft Luzjuk und öffnet vor meinen Augen mehrere Seiten mit Urteilen, die er für politische Repressalien hält.

Das zivile Engagement zur Unterstützung der Armee lässt wegen der Wirtschaftskrise und der Dauer des Kriegs nach. Hinzu kommt ein gewisser Pessimismus hinsichtlich der militärischen Perspektiven. „Die Freunde an der Front sagen uns, dass es an Soldaten und an Munition fehlt“, erzählt Nazar Baranov, der in Chmelnyzkyi ein Hotel führt. Im Foyer warten drei Paletten mit Energy Drinks auf die Abholung für einen Konvoi, der zweimal im Monat Spenden aus dem Hinterland einsammelt. „Demografisch ist uns Russland überlegen. Alle reden von den amerikanischen F16-Flugzeugen, aber sie werden den Verlauf des Kriegs nicht ändern.“ Muss man also mit Russland verhandeln? Er schüttelt den Kopf. „Nach so vielen Opfern ist ein Kompromiss nicht mehr möglich. Wir können nur auf Putins Tod hoffen.“

Nach einer aktuellen Umfrage wünschen sich 30 Prozent der Befragten, „dass der Krieg um jeden Preis aufhört“.10 Auf die Frage nach Zugeständnissen lehnt die Mehrheit dieser 30 Prozent jedoch alle angebotenen Optionen ab. Knapp ein Viertel von ihnen ist bereit, den Kampf trotz der Besetzung eines Teils des Territoriums einzustellen; 13 Prozent halten territoriale Zugeständnisse für denkbar; 28 Prozent könnten auf die Mitgliedschaft in der Nato, 27 Prozent auf die in der EU verzichten. Letztendlich sind nur 8 Prozent der insgesamt Befragten zu territorialen oder politischen Zugeständnissen bereit, um Frieden mit Russland zu schließen.

Trotz des Kriegs ist die Meinungsfreiheit in der Ukraine weiterhin groß. Auf den Straßen gibt es nur wenige Polizeikontrollen. Die Menschen sprechen ohne Angst mit ausländischen Journalist:innen, kritisieren die Regierung, die Unfähigkeit der Offiziere oder die Korruption. Dennoch ist die Ukraine keine normale Demokratie mehr. Alle Fernsehkanäle verbreiten dieselben beschwichtigenden Nachrichtensendungen, in denen vor allem über den ukrainischen Vormarsch, das neue Material für die Armee und die russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur berichtet wird.

Im Strafgesetzbuch gibt es den neuen Artikel 436-2, der die „Rechtfertigung, Legitimierung oder Leugnung des bewaffneten Überfalls der Russischen Föderation gegen die Ukraine oder die Glorifizierung der Aggressoren“ unter Strafe stellt. Eine vage Formulierung, die nicht nur genutzt werden kann, um Kollaboration zu ahnden, sondern auch bloße Meinungsäußerungen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden auf Grundlage des Artikels seit Kriegsbeginn 2471 Verfahren eröffnet.

Wladimir Tschemeris hat bittere Erfahrung mit Artikel 436-2 gemacht. Der frühere sowjetische Dissident und Aktivist für die Unabhängigkeit der Ukraine hatte jahrelang die Straffreiheit für rechtsextreme, neonazistische Gruppen angeprangert, die andere verprügelten oder ermordeten, und setzte sich nach 2014 für eine Politik der Entspannung gegenüber Russland ein, indem er das Minsker Abkommen unterstützte.11

Nach dem russischen Überfall im Februar 2022 rief er zu sofortigen Verhandlungen mit dem Aggressor auf. Am 19. Juli 2022 durchsuchte der SBU Tschemeris’ Wohnung auf brutale Weise und brach ihm dabei mehrere Rippen. Das Verfahren gegen ihn läuft immer noch. „Wir leben in einem totalitären Regime“, meint er bei einem Besuch in seiner Wohnung in einem Hochhaus in Kiew, wo er, inzwischen an Leukämie erkrankt, mit seiner Frau sehr isoliert lebt. „Natürlich kann man Selenski kritisieren, aber wirklicher Widerstand gegen die strategische Orientierung des Landes ist undenkbar.“ Er schätzt die Zahl der politischen Gefangenen im Land auf „mehrere Dutzend“.

1 Personen, die anonym bleiben wollten, werden nur mit einem geänderten Vornamen aufgeführt.

6 Sébastien Gobert, „Neue Uniform, alte Korruption“, LMd, Juni 2018.

8 Hélène Richard, „Ukrainische Patrioten“, LMd, September 2014.

11 Siehe Igor Delanoë, „Enttäuschte Hoffnung auf Frieden?“, LMd, Februar 2020.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz