Die dunkle Seite des Antiterrorkampfs in Nigeria

von Marc-Antoine Pérouse de Montclos

Bei den Diskussionen über den Krieg gegen den Terrorismus geht es in der Regel um die Gräueltaten, die von dschihadistischen Gruppen begangen wurden. Die Übergriffe der Sicherheitskräfte, die gegen diese Gruppen kämpfen, werden dabei meist übersehen.

Ein einschlägiges Beispiel ist Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Hier verbreiten sich die Politiker und die Medien fast ausschließlich über die tatsächlich sehr realen Verbrechen, die von der Sekte Boko Haram1 im Bundesstaat Borno begangen wurden: die Enthauptung von Soldaten, die Ermordung von Mitarbeitern humanitärer Organisationen, Selbstmordanschläge und nicht zuletzt die Entführung von Mädchen.

Viel weniger hört und liest man über die zahlreichen Übergriffe von Leuten, die den Terrorismus angeblich bekämpfen: über die Folter von Gefangenen, die Vergewaltigungen in Flüchtlingslagern oder die Massaker und Bombenangriffe gegen die Zivilbevölkerung in Städten wie Baga (April 2013) oder Rann (Januar 2017).

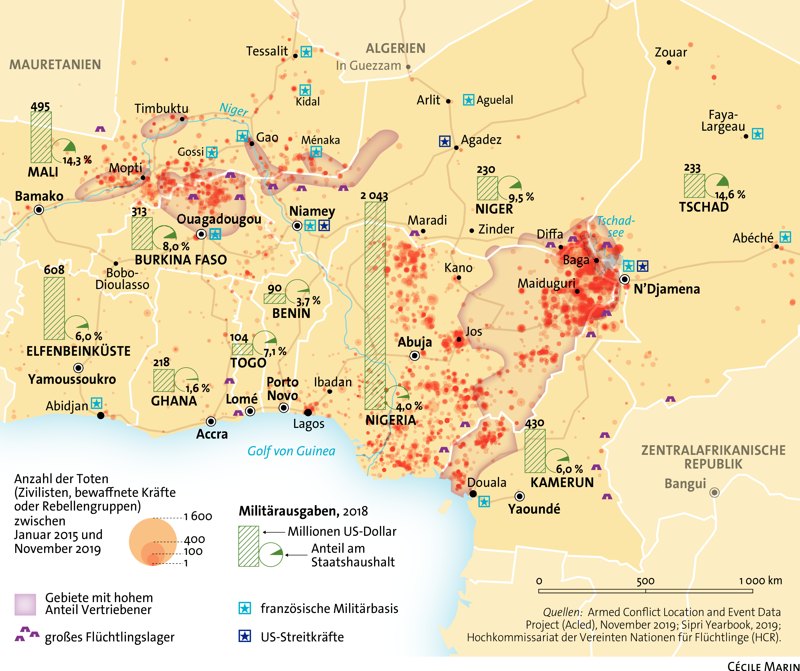

Die Zahl der Todesopfer in ganz Nigeria wird auf mehr als 40 000 geschätzt, von denen etwa die Hälfte den staatlichen Sicherheitskräften und ihren verbündeten Milizen zugerechnet werden.

Die „staatlichen“ Exzesse im Kampf gegen Boko Haram bleiben auch deshalb oft im Dunkeln, weil die nigerianische Regierung die besonders schmutzigen Aufgaben an private Milizen outgesourct hat. Ein weiterer Grund ist, dass die umkämpften Gebiete nur schwer zugänglich sind, weshalb sich viele Journalisten nicht näher mit den fatalen Folgen der wahllosen Repressionsmaßnahmen befassen.

Damit entsteht ein Teufelskreis: Die im Namen des Staats begangenen Verbrechen dienen den Gotteskriegern wiederum als Begründung für den Kampf gegen die als „gottlos“ erklärten Sicherheitskräfte. Und insbesondere Jugendliche, die willkürliche Verhaftungen und Folter im Gefängnis fürchten müssen, werden den Aufständischen in die Arme getrieben.

Eine ähnliche Wirkung haben die Maßnahmen, mit denen die Regierung in Abuja die lokale Basis der Aufständischen austrocknen will, etwa die weitgehende Abriegelung der Grenzen zu den Nachbarstaaten Kamerun und Benin. Wenn die Viehzüchter ihre Tiere nicht mehr verkaufen und die Bauern bestimmte Flächen nicht mehr bestellen dürfen oder wenn man das Fischen im Tschadsee verbietet, dann trifft das vor allem die normalen Leute. Das Ergebnis ist eine regelrechte Verwüstung des ländlichen Raums.

Der Konflikt in Nigeria strahlt auf die gesamte Region aus. Seit sich Teile von Boko Haram zum „Islamischen Staat“(IS) bekennen, greifen die Kämpfe, die 2003 im Nordosten Nigerias begonnen haben, immer stärker auf die Sahelzone über. Also auf ohnehin nicht besonders stabile Staaten wie Niger, Tschad und Kamerun.

Nigerias Präsident Muhammadu Buhari gibt sich als überzeugter Nationalist. Der ehemalige General hatte sich Ende 1983 an die Macht geputscht und anschließend mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gebrochen. 2015 kam er durch demokratische Wahlen an die Macht und wurde Anfang 2019 als Präsident wiedergewählt. Doch die versprochenen Reformen – vor allem Korruptionsbekämpfung und Schutz vor den Auswirkungen des Afrikanischen Freihandelsabkommens (AfCFTA) – lassen bislang auf sich warten.

Als Präsident ist Buhari darauf bedacht, den Ruf der Armee zu schützen. Deshalb kaschiert er die Gewaltexzesse im Kampf gegen Boko Haram und fordert vom Parlament, ein Sonderdarlehen von 1 Milliarde Dollar zum Zweck der Terrorismusbekämpfung zu bewilligen. Und das, obwohl noch offizielle Untersuchungen über die Veruntreuung von für den Waffenkauf bestimmten Geldern laufen.

Für gewisse afrikanische Regierungen stellt die dschihadistische Bedrohung inzwischen eine lukrative Einnahmequelle dar. Das erinnert an die Zeit des Kalten Kriegs, als viele Politiker ihre Loyalität gegenüber den westlichen Mächten zu Geld machten.

Heute ist die Regierung in Washington voll des Lobes über den nigerianischen Beitrag zur Terrorismusbekämpfung. Ende April 2018 wurde Buhari in Washington mit großem Pomp empfangen. Dabei bekam er von Präsident Donald Trump bescheinigt: „Nigeria hat sich als eines der ersten afrikanischen Länder der Koalition im Kampf gegen den Islamischen Staat angeschlossen, und nigerianische Streitkräfte sind derzeit führend bei den regionalen Anstrengungen gegen den IS in Westafrika.“

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte bei seinem Besuch in Nigeria im September 2017, wie wichtig die Unterstützung seiner Gastgeber für die G5 Sahel sei.2 Ein Jahr später verabredete die britische Premierministerin Theresa May in Abuja ein militärisches Ausrüstungs- und Ausbildungsprogramm für eine effektivere Terrorismusbekämpfung.

Nigeria ist anders als Staaten wie Mali, Niger oder Tschad kaum von internationaler Hilfe abhängig. Das Land ist Afrikas größter Ölproduzent und neben Südafrika die größte Volkswirtschaft des Kontinents. Sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt gleichauf mit dem der „Regenbogennation“ oder sogar darüber.

Dank seiner wirtschaftlichen und politischen Bedeutung ist Nigeria auch ein wichtiger Faktor für die Sicherheit der ganzen Region. Doch die Verwendung der hohen Verteidigungshausgaben ist vollkommen intransparent. Einige Generäle haben offenbar nicht das geringste Interesse, die dschihadistische Gans zu töten, die goldene Eier legt. Seit dem Ende der Militärdiktatur (1999) haben die zivilen Regierungen regelmäßig mehr für die Armee ausgegeben als die früheren Juntas, weil sie das Risiko einer Meuterei oder eines Staatsstreichs verärgerter und unterbezahlter Unteroffiziere begrenzten wollten.3

Die kriminellen Auswüchse im Kampf gegen den Terrorismus haben eine lange Tradition. Korruption und Verbrechen der Sicherheitskräfte gab es schon in der Kolonialzeit. Unter britischer Herrschaft haben Polizeikräfte mehrere Massaker begangen, wie etwa 1949 bei der Unterdrückung des Bergarbeiterstreiks von Enugu. In dieser Zeit war auch ein Schwarzmarkt für Uniformen entstanden, auf dem sich ganze Banden einkleideten, die als Gesetzeshüter getarnt ihre kriminellen Aktionen durchziehen konnten.4 Am Ende des Zweiten Weltkriegs machte die radikale Demobilisierung der im Ausland eingesetzten Truppen viele Soldaten arbeitslos, die dann versucht waren, ihre Waffen zu verkaufen oder Schutzgelder von Dorfbewohnern zu erpressen.5

Nach der 1960 erlangten Unabhängigkeit trugen verschiedene Faktoren zum Zerfall der Ordnungskräfte bei: der Geldregen des Ölbooms in den 1970er Jahren, der Abbau des Rechtsstaats durch die verschiedenen Militärregierungen, der durch die Wirtschaftskrise der 1980er Jahre noch beschleunigt wurde. Auch die Rückkehr der Zivilisten an die Macht 1999 brachte weder das Ende der Korruption noch der außergerichtlichen Hinrichtungen.

Vor allem die Armee, die über sehr viel schwerere Waffen verfügt als die Polizei, hat zahlreiche Massaker verübt. Und das meist bei Einsätzen, die eigentlich dem Schutz von Leben und Eigentum galten, also etwa die Ordnung wiederherstellen oder Plünderungen verhindern oder Konflikte zwischen verschiedenen Volksgruppen beilegen sollten.

Solche Einsätze führten immer wieder zu denselben Szenen: Die Militärs feuerten wahllos, um ihre Toten zu rächen – als Vergeltung also, wie sie auch für den Kampf gegen Boko Haram im Nordosten des Landes ein Jahrzehnt später typisch ist. Im November 1999 etwa plünderten Soldaten das Dorf Odi, im Bundesstaat Bayelsa, nachdem zuvor zwölf Polizisten ermordet worden waren. Dabei sollen 2483 Menschen ums Leben gekommen sein, was die Regierung allerdings bestreitet.6

In Zaki Biam im Bundesstaat Benue massakrierte die Armee im Oktober 2001 etwa 200 Dorfbewohner, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Offiziell war das Militär entsandt worden, um den Frieden zwischen zwei Ethnien, den Tiv und den Jukun, wiederherzustellen, die um den Zugang zu Ackerland kämpften. Doch in Wirklichkeit ging es den Soldaten offensichtlich nur um Rache für die Entführung und Ermordung von 19 Kameraden, deren Leichen grausam verstümmelt aufgefunden worden waren.

Diese Logik zeigt sich auch im aktuellen Kampf gegen den Terrorismus: Nach der außergerichtlichen Hinrichtung des Boko-Haram-Gründers Mohammed Yusuf im Juli 2009 in Maiduguri ermordete die Armee willkürlich junge Muslime – als Rache für die von den Dschihadisten getöteten Polizisten.

Kein Militärangehöriger wurde je bestraft, und die eingesetzten Untersuchungskommissionen haben niemals einen Bericht veröffentlicht. Im besten Fall entschädigt der Staat die Familien der Opfer, wie es etwa in Odi geschehen ist, nicht aber in Zaki Biam. Polizisten und Soldaten konnten so weiter ungestraft Menschen töten, gegen die lediglich vage Verdachtsmomente vorlagen.

Mit Hilfe der Datenbank des Projekts NigeriaWatch konnten Forscher der Universität Ibadan zeigen, dass die Sicherheitskräfte den Namen durchaus verdienen, den man ihnen (im nigerianischen Pidgin-Englisch) zuschreibt: „shoot and kill“. Tatsächlich „schießen und töten“ Armee und Polizei in mehr als der Hälfte der Fälle, in denen ihr Auftrag offiziell lautet, nach gewaltsamen Auseinandersetzungen für Frieden zu sorgen.

Gegen diese Praktiken haben die verschiedenen zivilen Regierungen nie etwas unternommen – sei es aus Schwäche, aus Angst vor Meuterei oder einfach aus Gleichgültigkeit. Zumeist begnügten sie sich mit kosmetischen Korrekturen oder folgenlosen Ankündigungen. Der Kampf gegen die schwärende Korruption in Polizei und Justiz ist dafür ein sprechendes Beispiel.

Die Entlassung des Polizeichefs Tafa Balogun im Januar 2005, der als Yoruba derselben Volksgruppe angehört wie der damalige Präsident Olusegun Obasanjo, ließ ganz kurz die Hoffnung aufkeimen, dass eine demokratische Regierung diese Bereiche endlich unter Kontrolle bringen würde. Nuhu Ribadu, der neu berufene Leiter der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), erreichte tatsächlich, dass Balogun zu fast fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Doch nach nur sechs Monaten war er wieder auf freiem Fuß; von den unterschlagenen Geldern musste er nur einen winzigen Bruchteil zurückgeben.

Umaru Musa Yar Adua, der Obasanjo im April 2007 als Präsident nachfolgte, widerrief umgehend die Beförderung von Ribadu, der damit der Vergeltung seiner Kollegen bei der Polizei schutzlos ausgeliefert war. Sein Nachfolger war Farida Mzamber Waziri, dem bewusst die finanziellen Mittel gestrichen wurden.7 Im Dezember 2008 erhielt Ribadu schließlich seine Entlassungsurkunde von der Polizei – wegen „Disziplinlosigkeit“. Er ging ins Exil und kehrte erst im April 2011 zurück, um bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, bei denen er nur 5 Prozent der Stimmen erhielt.

Seither wurden alle Versuche einer demokratischen Reform des Sicherheitsapparats mit Verweis auf den Vorrang der Terrorbekämpfung begraben. Zum Beispiel hat es die Regierungspartei bei den letzten Präsidentschaftskampagne im Februar 2019 bewusst vermieden, außergerichtliche Hinrichtungen auch nur zu erwähnen. Sie zog es vor, eine Debatte über die „Regionalisierung“ der Ordnungskräfte loszutreten. Wobei die Fürsprecher des Projekts argumentierten, die Einrichtung lokaler Polizeibehörden entspreche viel eher den Erwartungen einer multikulturellen Gesellschaft mit 200 Millionen Einwohnern.

Die bisherige Regelung führt tatsächlich dazu, dass die Sicherheitskräfte fern ihrer Heimatregion Dienst tun. Das Polizei- und Militärpersonal unterschiedlicher Herkunft wird im ganzen Land verteilt, um so einen Korpsgeist zu entwickeln und zu verhindern, dass die Gesetzeshüter vornehmlich die Angehörigen ihrer eigenen Ethnie begünstigen.

Aber dieses System hat unerwünschte Nebenwirkungen: Polizisten und Militärs finden sich in Gegenden wieder, in denen sie die Sprache der Menschen, mit denen sie es zu tun haben, nicht beherrschen. Die Kommunikationsprobleme schüren das gegenseitige Misstrauen und die Angst – häufig mit tödlichem Ende, wenn etwa Dorfbewohner polizeiliche Anweisungen nicht verstehen. Das gilt besonders für Regionen Nordnigerias mit einem sehr geringen Bildungsniveau, und genau dort hat Boko Haram seine eigentliche Basis.

Die britischen Kolonialherren hatten zur Durchsetzung ihrer Herrschaft im ganzen Land eine „Eingeborenenpolizei“ gebildet. Im muslimischen Norden wurden Angehörige der Hausa als „Wächter“ (Dogarai) rekrutiert, die für Ordnung und den Schutz der von den Briten eingesetzten Emire sorgen sollten. Da die Hausa mit den lokalen Autoritäten auf vertrautem Fuß standen, ließen sich hier Konflikte leichter regeln als im überwiegend christlichen Süden. Dort waren nicht nur die wirtschaftlichen Interessen der Briten konzentriert, sondern auch die nationale Polizeikräfte, denn hier war auch das Zentrum des antikolonialen Widerstands, der sich in Aufständen, Streiks und Steuerrevolten äußerte.8

Nach der Unabhängigkeit und dem Sezessionskrieg von Biafra (1967–1970) war die Regierung jedoch bemüht den nationalen Zusammenhalt zu fördern. 1968 löste sie die „Eingeborenenpolizei“ auf, der angelastet wurde, die regionalistischen Bewegungen gefördert zu haben. Auch der nigerianischen Armee wurde vorgeworfen, die Aufständischen trainiert und die Separatisten in Biafra angestachelt zu haben.

Die Idee örtlicher Polizeieinheiten, dank derer man die Beziehungen zur lokalen Bevölkerung stärken könne, verschwand dann bis zum Ende der Militärdiktatur aus der öffentlichen Debatte. Erst in den 2000er Jahren wurden schrittweise die Vorschriften gelockert, nach denen Soldaten oder Polizisten ausschließlich außerhalb ihrer Herkunftsregion stationiert sein durften.

Heute haben die 36 Bundesstaaten Nigerias ein verfassungsmäßiges Mitspracherecht bei Angelegenheiten der Bundespolizei. Sie sitzen in einer föderalen Kommission, die die Polizeiarbeit und die Ernennung des Polizeipräsidenten überwacht. Jeder Bundesstaat verfügt darüber hinaus über eine geheime Kasse (die sogenannte Security vote), aus der er Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung finanzieren kann, ohne über die Verwendung der Gelder Auskunft geben zu müssen.

In der Praxis ermöglicht es dieses System, das Verbot der Schaffung von lokalen Polizeibehörden zu umgehen. Sowohl im Norden als auch im Süden haben einige Staaten die Verkehrs- oder Ordnungsbehörden mit sehr weitreichenden Kompetenzen geschaffen. So wurde in Kano 2011 die Kano Road and Transport Authority (Karota) gegründet, die den Verkehr regelt, Raser verhaftet, gestohlene Fahrzeuge beschlagnahmt, Bettler von der Straße holt und unerlaubte Bushaltestellen verhindert.

In Lagos ist die „Lagos State Environmental and Special Offences Enforcement Unit“ dafür zuständig, jegliche illegale Nutzung des öffentlichen Raums zu unterbinden: Sie räumt irreguläre Siedlungen, geht gegen Straßenhändler und unerlaubte Müllentsorgung vor und vertreibt Prostituierte.

Diese Behörden stehen in direkter Konkurrenz zu den nationalen Institutionen wie der Verkehrssicherheitsbehörde Federal Road Safety Corps. Auch können besonders bullige Gouverneure dank der geheimen Security-vote-Kasse Bundespolizisten abwerben, mit deren Hilfe sie ihre Gegner bekämpfen. In den Bundesstaaten Borno und Rivers hat sich diese Praxis zu einer speziellen Tradition entwickelt. Solche politischen Machenschaften haben ihren Teil zur Entstehung dschihadistischer oder separatistischer Bewegungen beigetragen.

Das gilt zum Beispiel für die Stadt Maiduguri, wo im Juni und Juli 2009 polizeiliche Gewaltexzesse im Rahmen der Operation „Flush“, die der Gouverneur Ali Modu Sheriff angeordnet hatte, letzten Endes den Aufstand von Boko Haram ausgelöst haben. Damals hat die Polizei die Trauerfeier für Mitglieder der Sekte, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, mit brutaler Gewalt aufgelöst.

Miliz zum Schutz vor den Sicherheitskräften

Alles in allem entspricht die Sicherheitsarchitektur in Nigeria kaum einer klassischen Diktatur, in der die Macht in den Händen einer kleinen Clique konzentriert ist und der Polizeiapparat die Befehle autoritär regierender Präsidenten blind befolgt. Vielmehr setzt die zivile Regierung auf mafiöse und klientelistische Praktiken, die wiederum die Konkurrenz um die Pfründen zwischen und innerhalb der verschiedenen Landesteile anstacheln. In einem solchen System muss sich die Bundespolizei mit vielen Interessengruppen arrangieren und an lokale Machtverhältnisse anpassen, die nicht immer in ihrem Sinne funktionieren.9

Der nigerianische Staat verfügte nie über das Gewaltmonopol. Selbst während der Diktatur gab das herrschende Militär zwar viele Befehle, aber befolgt wurden die nur selten.10 Insbesondere die Junta von General Sani Abacha (1993–1998) hat Kommandostrukturen zersetzt, indem sie Generäle verhaftet oder Polizeibeamte durch devotere Gefolgsleute ersetzt hat. Noch heute sind die Gewaltexzesse der Sicherheitskräfte oft das Ergebnis eigenmächtiger Initiativen seitens lokaler Kommandeure, die Anweisungen der Regierung oder höherer Offiziere missachten.

Die angedachte Regionalisierung der Polizei könnte daher zu einer Verlagerung oder Dezentralisierung der staatlichen Gewalt zugunsten lokaler Satrapen führen. Letztere würden sich damit noch stärker als zuvor der Kontrolle durch die Zentralregierung entziehen, aber auch der Aufmerksamkeit der Medien und der Diplomaten in der Hauptstadt.

Es ist schwer vorstellbar, wie eine solche Reform die Situation verbessern könnte, wenn der nigerianische Staat nicht zuallererst die Missstände im Polizei-, Justiz- und Gefängnissystem auf regionaler Ebene beseitigt. Ebenso dringlich ist es, die zahlreichen Selbstverteidigungsgruppen unter Kontrolle zu bekommen, die sich im ganzen Land ausgebreitet haben.

Ein Beispiel: 2012 wurde in Maiduguri im Bundesstaat Borno die Miliz Civilian Joint Task Force (CJTF) gegründet, und zwar mit dem doppelten Ziel, sowohl Boko Haram zu bekämpfen als auch zu verhindern, dass die Sicherheitskräfte bei ihren Razzien wahllos Zivilisten töten, in deren Vierteln Aufständische angeblich Unterschlupf gefunden haben.

Diese Hilfskräfte im Kampf gegen den Terror kennen das Gelände viel besser als die ortsfremden Soldaten oder Polizisten, die einen unsichtbaren Feind bekämpfen sollen, der sich inmitten der Bevölkerung versteckt. Die CJTF-Milizionäre konnten die Aufständischen leicht aufspüren, sodass sie es binnen eines Jahres schafften, die geheimen Zellen von Boko Haram zu zerstören und die Kämpfer aus Maiduguri zu vertreiben.

Die CJTF nutzte ihre neue Macht jedoch auch, um persönliche Rechnungen zu begleichen und sogar Verbrechen zu begehen. Und inzwischen haben sich die Aufständischen längst in das Umland zurückzogen, wo sie weiterhin ihre Gräueltaten begehen.

Ähnliches gilt für die Ölpiraten und die „Aktivisten“ im ölreichen Nigerdelta, die von einer im Juni 2009 verkündete Amnestie profitierten. Viele von ihnen arbeiten seitdem als Milizionäre, die im Auftrag der Regierung die Erdölleitungen bewachen. Mit Billigung der multinationalen Konzerne wie Shell hat der Staat damit den Rebellen von gestern die Aufgabe übertragen, den Vandalismus von morgen zu verhindern.

Ursprünglich war geplant, 20 000 „Aktivisten“ zu erfassen, die ihre Waffen bis spätestens Oktober 2009 abgeben sollten. Selbst der Leiter des Amnestieprogramms, Kingsley Kuku, gibt jedoch zu, dass durch das Angebot der Regierung eine Sogwirkung entstanden ist, der sich viele junge Menschen nicht entziehen können. Bis November 2010, ein Jahr nach Ablauf der ursprünglichen Frist, hatten 26 000 Menschen Wiedereingliederungshilfe beantragt, zwei Jahre später waren es 30 000.11

Die Angriffe auf Pipelines und der Diebstahl von Öl aus Förderanlagen oder Tankern haben damit allerdings nicht aufgehört. Das Nigerdelta ist weiterhin ein Krisengebiet. Die Amnestie hat die Strukturen einer mafiösen, auf Sabotage und Schutzgelderpressung basierenden Wirtschaft mit offensichtlicher Mitwirkung der lokalen Behörden noch verfestigt.

Das hat einen doppelten Grund: Erstens hat die Umwandlung illegal bewaffneter Milizen in private Sicherheitsfirmen ehemaligen Piraten die Chance verschafft, die Ölanlagen, die sie doch eigentlich sichern sollen, weiterhin anzugreifen. Und zweitens werden durch den Verkauf von geschmuggeltem Öl weitere Waffenkäufe finanziert.12

Die Probleme sind also nach wie vor ungelöst. Nigeria braucht eine nationale Polizei und einen funktionierenden Rechtsstaat, um seine vielfältigen Konflikte zu lösen oder wenigstens einzudämmen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre die Professionalisierung der Milizen, die man der direkten Aufsicht der Bundesbehörden unterstellen müsste.

1 Siehe Rodrigue Nana Ngassam, „Der Terror erreicht Kamerun“, LMd, Januar 2015.

2 Siehe Philippe Leymarie, „Militärische Optionen“, LMd, Juli 2018.

9 Vgl. David Francis, „Policing in Africa“, Basingstoke (Palgrave Macmillan) 2012.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Marc-Antoine Pérouse de Montclos ist Wissenschaftler am Forschungsinstitut für Entwicklung (Institut de recherche pour le développement, IRD) in Paris und Autor von: „L’Afrique, nouvelle frontière du djihad?“, Paris (La Découverte) 2018.