Endspiel in Syrien

Auf Kosten der Kurden ebnen Erdoğan und Putin den Weg für die endgültige Stabilisierung des Assad-Regimes

von Akram Belkaïd

Unterstützt von syrischen Milizen ist die türkische Armee am 9. Oktober in die autonome Demokratische Föderation Nordsyrien (Rojava) einmarschiert. Rojava wurde seit 2013 von der Partei der Demokratischen Union (PYD), dem syrischen Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK),1 kontrolliert. Die „Operation Friedensquelle“, die mit heftigen Luftangriffen – auch gegen die Zivilbevölkerung – eröffnet wurde, führte schnell zur Einnahme mehrerer Grenzstädte, darunter Tall Abyad.

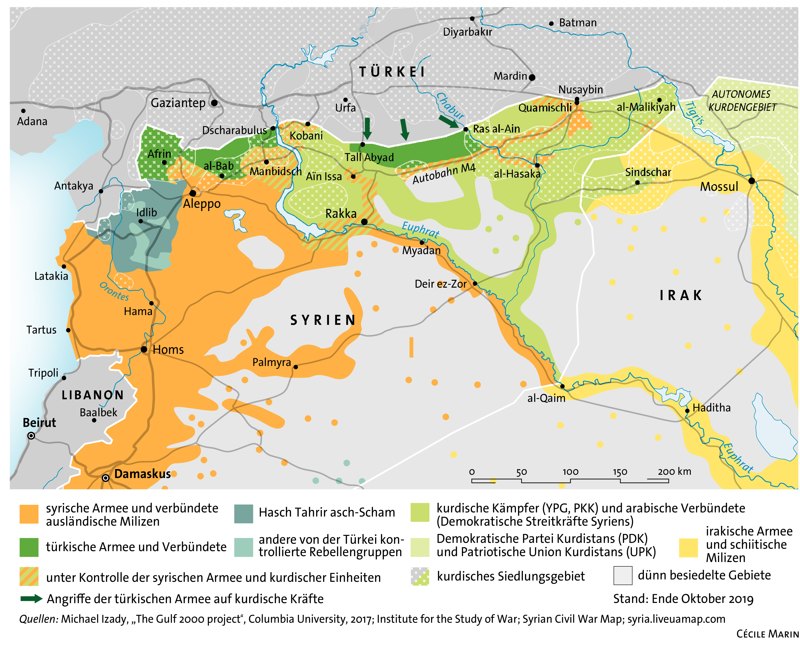

Damit hat Präsident Erdoğan ein lang angestrebtes Ziel erreicht: die territoriale Einheit der demokratischen Föderation von Rojava zu zerbrechen.2 Am 22. Oktober traf er sich mit Putin in Sotschi, wo beide einen 10-Punkte-Plan beschlossen, der vorsieht, dass sich die Volksverteidigungseinheiten (YPG), der bewaffnete Arm der PYD, auf eine Distanz von 30 Kilometern von der türkisch-syrischen Grenze zurückziehen und dass Ankara die Kontrolle über das Gebiet zwischen Tall Abyad und Ras al-Ain übernimmt (siehe Karte).

Während die Türkei die PKK ihrer Rückzugsmöglichkeiten berauben und ihren Einfluss über ihre Südgrenze hinaus ausdehnen will, hat Assad die Verletzung der syrischen Souveränität zwar verurteilt, nutzt aber die Chance, um die bislang von der PYD kontrollierten Gebiete zurückzugewinnen.

Russland wiederum will seine Schiedsrichterrolle absichern, was dadurch erleichtert wird, dass Präsident Trump die USA erklärtermaßen aus dem „syrischen Sumpf“ zurückziehen will. Am 6. Oktober kündigte Trump in einem Telefonat mit Erdoğan den Abzug der US-Soldaten an. Drei Tage später marschierte die Türkei in Syrien ein.

Durch die Invasion sahen sich die kurdischen Verbände gezwungen, die syrische Armee um Hilfe zu bitten. Die YPG und ihre arabischen Verbündeten zogen sich aus mehreren Orten zurück (auch aus der Stadt Kobani, aus der die YPF im Januar 2015 den IS vertrieben hatte), um Assads Truppen Platz zu machen. Der Angriff löste im Westen zwar eine Welle der Empörung aus, weil mit den Kurden die treuesten Verbündeten der USA im Kampf gegen den IS fallen gelassen wurden.

Aber das war es dann auch. Washingtons europäische Verbündete hakten den Rückzug der USA ab, und Frankreich brachte seine in der Region stationierten Soldaten in Sicherheit. Trump leugnete unterdessen, dass er grünes Licht für den türkischen Angriff gegeben habe, und verstärkte die Verwirrung durch widersprüchliche Botschaften. Erst drohte er Erdoğan mit Vergeltungsmaßnahmen, dann kündigte er verschiedene Sanktionen an, die aber nie in Kraft traten.3 Am 17. Oktober handelte US-Vizepräsident Mike Pence schließlich eine Waffenruhe zwischen der türkischen Armee und den kurdischen Streitkräften aus, die der Erdoğan-Putin-Plan fünf Tage später bestätigte – unter der Bedingung, dass sich die kurdischen Kämpfer von der Grenze zurückziehen.

Seit 2015 agitiert Ankara gegen die kurdische Autonomie in Nordsyrien, die durch das Militärbündnis zwischen den syrischen Kurden und dem Westen am Leben erhalten wurde. Doch aus Sicht der Türkei, die vorgibt, den Terrorismus zu bekämpfen, konnte ein syrisches Kurdengebiet als Rückzugsbasis für die Aktivisten der in den USA und der EU verbotenen PKK dienen. Oder sogar zur Basis eines künftigen Kurdistans als Vereinigung von türkischen und syrischen Kurden werden.

Ein weiteres unausgesprochenes Motiv: Ankara will nicht, dass das demokratische Projekt einer Konföderation Rojava das internationale Image der PYD und der PKK verbessert, die sich nach ihrer Verabschiedung vom Marxismus-Leninismus seit 2005 zum „demokratischen Konföderalismus“ des Ökoanarchisten Murray Bookchin (1921–2006) bekennt.4

Am 24. September kündigte Erdoğan vor der UN-Generalversammlung in New York an, er wolle im syrischen Norden eine 400 Kilometer lange und 30 Kilometer breite Pufferzone schaffen. Die Idee ist nicht neu. Schon im Oktober 1998 hatten die Türkei und Syrien nach drei Jahren diplomatischer Spannungen und einigen militärischen Scharmützeln das sogenannte Adana-Abkommen unterzeichnet. Erdoğan und Putin haben dieses Abkommen, das die Schließung der PKK-Ausbildungslager im Norden Syriens und das Recht der Türken auf Intervention in einem sechs Kilometer breiten Grenzgebiet vorsah, mit der Vereinbarung von Sotschi eigentlich nur reaktiviert.

Washington und Ankara hatten sich bereits am 7. August auf die Einrichtung einer „Sicherheitszone“ in Rojava verständigt, wenn auch nur vage. Dennoch hätte die kurdische Autonomieverwaltung schon damals alarmiert sein müssen. Aber die PYD-Führung war überzeugt, dass es zu dieser Sicherheitszone und zum Abzug der US-Truppen aus Syrien nicht kommen werde.

Rojava als Beute für Erdoğans Business-Freunde

Die Türkei versucht bereits seit drei Jahren, Rojava mit gezielten Angriffen zu destabilisieren. Mit der „Operation Euphrat-Schild“, die sich vor allem gegen die YPG, aber auch gegen den IS richtete, errang die türkische Armee im Sommer 2016 die Kontrolle über die Stadt Dscharabulus. Im Januar 2018 eroberte sie nach Abschluss der „Operation Olivenzweig“ mit Afrin einen der drei Rojava-Kantone.

Zwar wird es mit der jüngsten Offensive womöglich nicht gelingen, die geplante Pufferzone vollständig zu etablieren. Doch die „Operation Friedensquelle“ dürfte in jedem Fall das kurdische Autonomieprojekt beenden, zumindest in seiner ursprünglichen Konzeption.

Ankara konnte außerdem durchsetzen, dass in dem Korridor zwischen Tall Abyad und Ras al-Ain 1 Million der insgesamt 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge, die derzeit in der Türkei leben, untergebracht werden. Das soll die Spannungen mit der lokalen Bevölkerung abbauen. Aber der Bevölkerungstransfer nützt der Regierung auch innenpolitisch, zumal angesichts der wachsenden ökonomischen Probleme.

In einem Anfall nationalistischer Begeisterung hat sich die gesamte Opposition hinter Erdoğan gestellt. Mit Ausnahme der prokurdischen Demokratische Partei der Völker (HDP), die den Einfall in Nordsyrien kritisiert. Die Einigkeit wird jedoch nicht von Dauer sein. Denn Erdoğans Interesse ist allein darauf gerichtet, sein Image aufzubessern, nachdem die AKP bei Kommunalwahlen mehrere Städte, darunter Istanbul und Ankara, verloren hat.

Seit dieser Niederlage klagen AKP-nahe Unternehmen über den Rückgang öffentlicher Aufträge. Dafür werden sie nun entschädigt. Zum Beispiel mit Aufträgen zum Bau neuer Flüchtlingsansiedlungen in Afrin und anderswo. Rojava wird also zum Eldorado der AKP-Unternehmer, aber es ist auch ein geopolitischen Zugewinn, denn es schließt an die türkische Provinz Hatay an, die bis 1939 zum Mandatsgebiet Syrien des Völkerbunds gehörte. Damaskus erhebt immer noch Ansprüche auf diesen Landzipfel, der auf offiziellen Karten nach wie vor als syrisches Gebiet verzeichnet ist.

Der türkische Präsident schien sich von Anfang sehr sicher zu sein, dass Trump seine Pläne in Syrien nicht behindern würde. Er ließ sich weder durch harsche Schreiben irritieren noch durch die Androhung verschärfter Sanktionen oder die Dauerdebatten im Kongress über den Ausschluss der Türkei aus der Nato. Auch die mögliche Verlegung von 50 US-Atomsprengköpfen weg vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik – was de facto das Ende der türkischen Nato-Mitgliedschaft bedeuten würde – macht Erdoğan nicht nervös.5 Stattdessen schwadroniert er über das Recht der Türkei auf eigene Atomwaffen.6

Bis zu seinem geplanten Besuch im Weißen Haus am 13. November hat Erdoğan noch Zeit, seine Schachzüge in Syrien zu planen. Es sei denn, es kommt schon vorher zum Eklat, weil Washington auch Mazlum Kobanê, den kurdischen Oberkommandierenden der Demokratischen Kräfte Syriens, eingeladen hat, der auf der türkischen Fahndungsliste steht.

Zugleich weiß Erdoğan, dass er mehr denn je auf Putin zählen kann. Die beiden können, wie die Vereinbarung von Sotschi zeigt, in Rojova gemeinsame Sache machen. Allerdings hat Moskau andere Prioritäten für die Lösung der syrischen Krise. Putin will das Assad-Regime stärken, damit dessen Armee die Kontrolle über die seit Beginn des Bürgerkriegs im Sommer 2011 verlorenen Gebiet wiedererlangen kann. Vor der türkischen Offensive kontrollierte Damaskus 60 Prozent des syrischen Territoriums. Wenn Rojava auch nur teilweise dazukäme, wären es 70 bis 75 Prozent.

Die Verhandlungen mit der PYD, die unter der Schirmherrschaft Moskaus liefen, waren wegen der ungeklärten Autonomie für das syrische Kurdistan ins Stocken geraten. Assad lehnte die Idee strikt ab, während die Kurden kompromisslos blieben, weil sie auf die Unterstützung der Amerikaner setzten. Ausgerechnet die Invasion der verfeindeten Türkei macht es nun dem Assad-Regime möglich, die Kontrolle über Teile des syrischen Territoriums zurückzugewinnen.

Das Abkommen von Sotschi bestätigt zwar den Status quo an der Grenze, doch Putin wird versuchen, Erdoğan letztendlich dazu zu bringen, die von der türkischen Armee besetzten syrischen Gebiete ganz oder teilweise zurückzugeben. Aber die Sache ist noch längst nicht geritzt. Erstens will die Türkei ihren wirtschaftlichen und politischen Einfluss erhalten. Zweitens wollen die mit ihr verbündeten Milizen – die Syrische Nationalarmee und Ahrar al-Sharkiya7 – immer noch den Sturz von Assads.

Damaskus sträubt sich zwar gegen die Ankunft feindlich gesinnter Flüchtlinge, die den Rebellengruppen neue Rekruten liefern könnten. Andererseits würde die Ansiedlung arabischsprachiger Bevölkerungsgruppen in Rojava die kurdische Dominanz brechen und langfristig alle Bestrebungen nach Autonomie zunichte machen, die Assad genauso wie Erdoğan verhindern will.

Die Einigung zwischen Ankara und Moskau eröffnet außerdem die Möglichkeit einer russisch-syrischen Offensive in Idlib. Hier haben immer noch Rebellengruppen das Sagen, die unter türkischem Einfluss stehen, zum Beispiel Hayat Tahrir al-Sham (ehemals Al-Nusra-Front) und die protürkische Nationale Befreiungsfront. Wenn man der Türkei die Kontrolle über einen Teil der Grenzzone überlassen würde, könnte sie im Gegenzug dafür sorgen, dass die Provinz Idlib wieder unter die Kontrolle von Damaskus fällt.

Paradoxerweise nützt die türkische Invasion vor allem der russischen Regierung, weil sie den direkten Dialog zwischen Ankara und Damaskus erleichtert, und zwar im Rahmen des Astana-Prozesses. Damit würde die Türkei zugleich die Fortdauer des syrischen Regimes akzeptieren, wogegen die westlichen Länder noch darauf beharren, Assad vor ein internationales Kriegsverbrechertribunal zu bringen. Bislang hat sich Erdoğan geweigert, mit Damaskus zu reden. Doch in der Türkei mehren sich die Stimmen, die auf ein Treffen mit Assad dringen.8

Die „Operation Friedensquelle“ könnte sogar die Wiedereingliederung Syriens in die Arabische Liga beschleunigen, die die „türkische Aggression“9 einhellig verurteilt hat. Bei einem offiziellen Besuch in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Mitte Oktober forderte Putin beide Länder auf, diese Rückkehr zu ermöglichen und finanziell zum Wiederaufbau Syriens beizutragen.

1 Siehe Mireille Court und Chris Den Hond, „Demokratie wagen in Nordsyrien“, LMd, September 2017.

2 Siehe Günter Seufert, „Mit den Kurden, gegen die Kurden“, LMd, Januar 2018.

4 Siehe „Ein kurdischer Gesellschaftsvertrag“, LMd, Juli 2016.

5 Siehe Didier Billion, „Erdogans Poker“, LMd, Oktober 2019.

8 „Turquie: Erdogan sous pression pour renouer avec le voisin syrien“, RFI, 28. September 2019.

9 Al-Hayat, Beirut, 12. Oktober 2019.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert