Wo die Kreativen wohnen

Seattle ist gegen Rassismus und für Fahrradwege, aber bezahlbare Wohnungen gibt es keine mehr

von Benoît Breville

Die Slogans sieht man in Seattle überall: „Keine Chance dem Hass“, „Alle Kunden sind willkommen, egal wo du herkommst, ob du weiß bist oder schwarz, wen du liebst oder an welchen Gott du glaubst“, heißt es auf Englisch, Arabisch, Spanisch oder Koreanisch. Diese Sätze kleben an Schaufenstern oder stehen auf Schildern, die sich die Leute in ihren Vorgarten stellen. Wenn im Sommer die großen LGBTQ-Paraden durch die Stadt ziehen, hängt an jeder Straßenecke die Regenbogenfahne. Sie flattert über dem Firmensitz von Starbucks und an der Spitze der Space Needle, dem Aussichtsturm der Weltausstellung von 1962. Vor dem Rathaus hängt sie direkt unter der Nationalflagge. Und Doc Martens verkauft dann immer seine etwas teurere Schuhkollektion in allen sieben Farben des Regenbogens.

Bei den US-Präsidentschaftswahlen haben in Seattle im vergangenen November 87 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton gestimmt. Das Bundesgericht von Seattle war auch das erste, das dem neuen Mann im Weißen Haus juristisch Widerstand leistete und im Februar 2017 Donald Trumps Einreiseverbot wieder aufhob.

Die Stadt an der Pazifikküste hat sich Offenheit, Toleranz und Vielfalt auf ihre Fahnen geschrieben – aus moralischen wie wirtschaftlichen Gründen: „Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir Talente anlocken, und dazu brauchen wir eine offene Stadt“, erklärt Samuel Assefa von der Behörde für Planung und Stadtentwicklung. Assefa stammt aus Addis Abeba und hat am Massachussetts Institute of Technology (MIT) Urbanistik studiert. „Früher gingen die Leute dorthin, wo es Arbeit gab“, fährt Assefa fort. „Als Ford in Detroit eine Fabrik aufgemacht hat, zogen die Leute eben nach Detroit und arbeiteten dort 30, 40 oder 50 Jahre lang. Heute suchen sich die jungen Führungskräfte zuerst die Stadt aus, in der sie leben wollen; es geht ihnen vor allem um ein kreatives, tolerantes Umfeld, naturnah und abwechslungsreich, aber auch mit einem interessanten Nachtleben.“

Assefas Gewährsmann ist der Ökonom Richard Florida, der an der Universität Toronto lehrt. Florida ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt und unter Kollegen sogar ziemlich umstritten, doch seit ungefähr 15 Jahren hat er großen Einfluss auf lokale Entscheidungsträger. Seine Theorie legte er erstmals 2002 in „The Rise of the Creative Class“ dar.1 Das Buch wurde zum Bestseller. Die Idee dahinter ist simpel: Die „alte Ökonomie“, industriell und extraktiv, wird zugunsten der „Kreativwirtschaft“ verschwinden. Die Städte sollten sich nicht länger darum bemühen, Unternehmen anzusiedeln, indem sie Autobahnen und Konferenzzentren bauen oder Steuervorteile und Subventionen bieten, sondern lieber „Talente“ anlocken, die ihr intellektuelles Kapital nutzen, um Reichtum zu generieren, ob als Künstler, Finanzexperte oder Journalist, als Ingenieurin, Architektin, Juristin, Wissenschaftlerin, Informatikerin oder Ärztin.

Laut Richard Florida, der mit Zahlen eher großzügig umgeht, repräsentieren die Kreativen zwar nur 30 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung in den USA, aber 70 Prozent der Kaufkraft. Um diese Elite anzulocken, schlägt der Ökonom vor, dass sich die Städte deren Bedürfnissen anpassen und dementsprechend umgestaltet werden. Die gut verdienenden jungen Leute wollen nicht mehr, wie früher die leitenden Angestellten, in der Vorstadt wohnen, sondern lieber in „dynamischen Stadtzentren“ nach europäischem Vorbild, wo man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, faire Produkte einkaufen und noch um 3 Uhr morgens essen gehen kann. Sie lieben vor allem „belebte Straßen, originelle Cafés, Kunst, Musik, Draußensein“ und das Zusammenleben mit „Menschen verschiedener Herkunft“.

Nach Richard Florida führen die drei Ts – Toleranz, Talente und Technologie – zu wirtschaftlichem Erfolg. Aus verschiedenen Daten (Anteil an homosexuellen Paaren, Akademikern, Ausländern und Minderheiten, Anzahl der angemeldeten Patente und Start-ups) errechnete er den „Gay“-, „Bohemian“- oder „Talent“-Index und stellte eine Rangliste auf, die er regelmäßig aktualisiert, damit die Städte selbst nachsehen können, ob sie alles richtig machen. Mittlerweile hat Florida sein Ranking auf Europa und Kanada ausgeweitet.

Die Kreativen fühlten sich natürlich geschmeichelt, dass ihre Arbeits- und Lebensvorstellungen auf einmal als Lösung für alle Probleme gehandelt wurden: Medien, kommunale Entscheidungsträger und Unternehmenschefs feierten Richard Florida, der weltweit zu Vorträgen eingeladen wurde. Seitdem veröffentlicht Florida etwa alle zwei Jahre ein neues Buch, das jedes Mal mit Lobeshymnen überhäuft wird. Im internationalen Städtewettbewerb gelten seine Vorschläge inzwischen als „Best Practice“: Von Sydney bis Paris, von Montréal bis Berlin will jede Stadt dynamisch, innovativ, intelligent, kreativ, nachhaltig und digital vernetzt sein. Dutzende US-Städte, die hofften, einen Ausweg aus der Deindustrialisierungsfalle gefunden zu haben, riefen Richard Florida und seine Beratungsgesellschaft Creative Class Group (siehe Kasten) zu Hilfe.

Ganz oben auf dem Hipster-Index

Andere Städte wie Seattle, die schon früh auf die Kreativwirtschaft gesetzt hatten, fühlten sich bestätigt und verdoppelten ihre Anstrengungen, hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuwerben. Früher arbeitete man in der „Emerald City“ (Smaragdstadt) im Hafen und Schiffsbau, bei der Luftfahrt (Boeing) oder, dank des waldreichen Umlands, in der Forstwirtschaft. Aufgrund der guten Löhne konnte sich hier eine schwarze Mittelschicht etablieren. 1970 besaßen 49 Prozent der afroamerikanischen Haushalte von King County, dem Zentrum der Metropolregion Seattle, ein Eigenheim, während im nationalen Durchschnitt lediglich 42 Prozent der US-Amerikaner Hauseigentümer waren.2

Heute besitzen nur noch 28 Prozent der Afroamerikaner ein Haus. Laut John Fox, der mit seiner NGO Seattle Displacement Coalition seit über 30 Jahren gegen Gentrifizierung kämpft, ist daran die IT-Industrie schuld. Während der Wirtschaftskrise in den 1970er Jahren entließ Boeing tausende Arbeiter, Techniker und Ingenieure. Die Einwohnerzahl der Stadt ging zurück, und der Immobilienmarkt brach ein. Die niedrigen Grundstückspreise lockten zahlreiche Privatinvestoren an, die das Stadtzentrum neu entwickeln wollten. In den 1980er Jahren wurden dann überall Bürogebäude hochgezogen, junge Angestellte und kinderlose Paare strömten in die Stadt. Den weiteren Verlauf der Geschichte bestimmten die „Talente“.

1986 verlegte Bill Gates das Hauptquartier von Microsoft in den Nordosten Seattles nach Redmond. Auf dem „Campus“ arbeiteten damals gerade mal 800 Angestellte in sechs Gebäuden – heute sind es 44 000. 1987 gründete Howard Schultz in Seattle die Starbucks Corporation, die mit ihren gestylten „Gourmetcafés“ die Welt eroberte. 1994 kam schließlich Jeff Bezos mit Amazon: Die kleine Onlinebuchhandlung entwickelte sich im Internethandel schnell zum Giganten.3

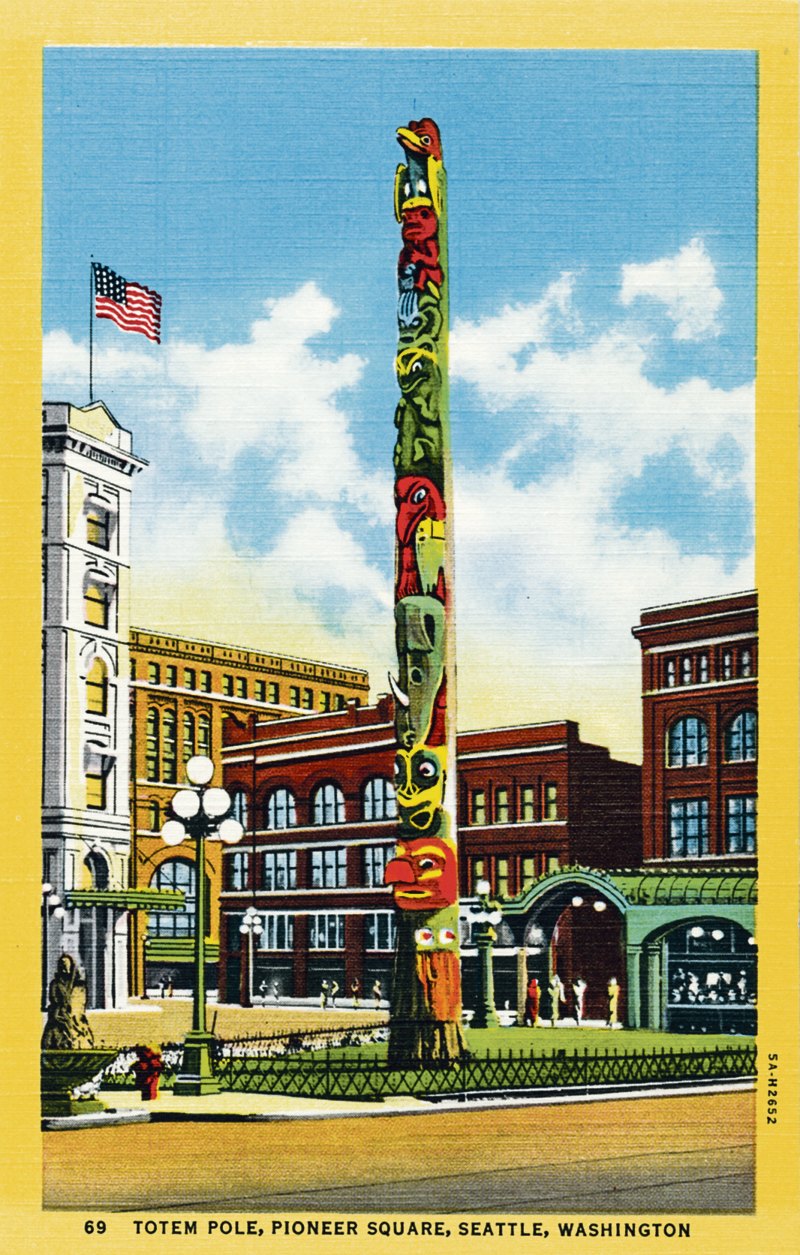

Anfang der 2000er Jahre, als Richard Floridas Bestseller erschien, stand Seattle in Floridas Kreativitäts-Index auf dem fünften Platz. Die Stadt galt damals schon als Prototyp der innovativen Metropole; im Fremdenverkehrsamt erwog man sogar den traditionellen Beinamen „Emerald City“ durch „See@L“4 zu ersetzen, was sich aber nicht durchsetzte. Florida führte die Stadt stets als Beleg für sein Modell an. Und in Seattle berief man sich auf den „Experten“, um stadtplanerische Maßnahmen zu rechtfertigen.

Seit 15 Jahren zählt Seattle mit seinem Programm StartupSeattle und dem Startup Weekend, das einmal im Jahr im Rathaus stattfindet, zu den Favoriten im Kampf der US-Städte um den gut ausgebildeten Nachwuchs. Für die umworbenen Talente wurden die alten Fabriken in schicke Büros umgebaut, Radwege sowie Gemeinschaftsgärten angelegt und ein Projekt gegen institutionellen Rassismus initiiert, an dem auch die Unternehmen teilnehmen. Zusammen mit der Seattle Theatre Group bietet Starbucks jungen Künstlern eine Bühne und Amazon legte verschiedene Diversity-Programme auf: Glamazon für die LGBTQ-Community, Women@Amazon, Black Employee Network, Amazon People for Disabilities und Amazon Warriors zur Unterstützung ehemaliger Soldaten.

2012 überholte Seattle im Kreativranking Texas’ Hauptstadt Austin, rückte auf den vierten Platz vor und gewann auch noch vor den großen Westküstenfavoriten Portland und San Francisco den begehrten Titel „Beste Stadt für Hipster“, den das Reisemagazin Travel+Leisure vergibt. Vier Jahre später bestätigte das Marktforschungsunternehmen Infogroup die Auszeichnung in ihrem Hipster-Index, der die Anzahl der Tattoostudios, Fahrradläden, unabhängigen Cafés und Brauereien, Secondhand- und Plattenläden verrechnet.5

Die Stadt lockte Akademiker aus der ganzen Welt an und erlebte einen spektakulären demografischen Aufschwung, der sich in den letzten Jahren noch beschleunigt hat. Zwischen Juli 2015 und Juli 2016 wurden 21 000 neue Namen in das Melderegister eingetragen; heute zählt Seattle 700 000 Einwohner. Jahr für Jahr ziehen immer mehr Gebildete und Wohlhabende nach Seattle, die meisten sind weiß und männlich. Ingenieure, Informatiker, Algorithmus- oder Marketing-Experten, die bei Amazon, Microsoft und Starbucks, in den EDV-Abteilungen von Google und Facebook oder in einem der zahlreichen lokalen Start-ups arbeiten. Nach der letzten Statistik kommen in Seattle auf 118 Männer zwischen 25 und 44 Jahren in derselben Alterstufe 100 Frauen. In manchen Vierteln wie dem Central District ist der Anteil der Afroamerikaner von 73 Prozent (1970) auf unter 20 Prozent gesunken.6

Seattle galt von Anfang an als Gegenmodell zum kalifornischen Silicon Valley, wo sich die Internetriesen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in den Vorstädten ansiedelten, in separaten Wohnanlagen mit integrierten Restaurants, Friseurläden, Fitnesscentern und Arztpraxen. In Seattle sitzen die Unternehmen vor allem in der Innenstadt, in den alten Arbeiter- und Industrievierteln. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ins Stadtzentrum von Seattle zu investieren, auch wenn es in den Vorstädten günstiger gewesen wäre“, heißt es auf der Website von Amazon, die wie von Richard Florida inspiriert wirkt. „Unsere Mitarbeiter lieben den Standort im Herzen der Stadt. 15 Prozent wohnen im selben Block, in dem sich auch ihre Büros befinden, und 20 Prozent gehen zu Fuß zur Arbeit.“ Das Unternehmen ist so stolz auf seinen „städtischen Campus“, dass es zweimal pro Woche Gratisführungen anbietet, die schon drei Monate im Voraus ausgebucht sind.

Der Onlinehändler besitzt inzwischen 33 Gebäude in der Emerald City. Weitere Bauprojekte sind bereits in Arbeit, darunter vier Türme von je 150 Meter Höhe und drei riesige Glaskugeln, in denen laut Firmenauskunft bald die ökologischen, innovativen Wohlfühlbüros der Zukunft einziehen werden: 300 Pflanzenarten sollen in diesen Biodomen heimisch werden. Es wird echte Bäume, begrünte Wände und Teiche geben, und die Informatiker werden auf Hängebrücken in Konferenzräume gelangen, die wie Vogelnester hoch oben in der Luft schweben.

Derzeit arbeiten 40 000 Menschen für Amazon in Seattle. Auf den Bürgersteigen stehen firmeneigene Schilder, die neuen Angestellten den Weg weisen. Mit Unterstützung der Baufirma Vulcan, die Paul Allen, dem Mitbegründer von Microsoft, gehört, macht sich Amazon vor allem im Viertel South Lake Union breit. 2012 verkaufte Allen dem Amazon-Chef hier elf Immobilien zum Preis von über einer Milliarde Dollar. Früher war South Lake Union ein buntes Durcheinander aus Lagern, Werkstätten und kleinen Autohändlern, jetzt ähnelt das Viertel eher einem Open-Air-Einkaufszentrum mit perfekt gestutzten Hecken und neuen Bürgersteigen, auf denen weder Papierschnipsel noch Zigarettenstummel herumliegen. Abends und während der Arbeitszeiten sind die Straßen menschenleer, nur zur Mittagszeit wird es voll, wenn die jungen Mitarbeiter mit dem blauen Konzernabzeichen vor den Restaurants und Food Trucks Schlange stehen.

In den benachbarten früheren Arbeitervierteln werden gerade die letzten einfachen Häuser abgerissen und teure Wohntürme hochgezogen. Der jüngste Bau hat einen Gemüsegarten auf dem Dach, ein Bad für Haustiere und eine Vorführküche für Chefköche. Ein Vermieter wirbt mit einer hauseigenen Kooperative zur biologischen Hühnerzucht, einem Solarium mit Hängematten und einem Pokerzimmer. Ein anderer mit Wellnessangeboten für Hunde und Katzen, einem kompletten Equipment zum Bierbrauen und einer Tischlerwerkstatt. Die kleinste Wohnung liegt bei 1500 Dollar im Monat.

Seit die Baubehörde erlaubt, auch in traditionellen Einfamilienhaussiedlungen große Wohnblöcke zu errichten, hat sich die Immobilienspekulation vom Zentrum auf das übrige Stadtgebiet ausgeweitet. „Man nennt das hier ‚Ballardisierung‘ “, erklärt Linda Melvin aus dem Ballard-Viertel. „Die Bauunternehmer kaufen zwei oder drei Einfamilienhäuser und bauen dann ein großes Haus mit 15 oder 20 Wohnungen, die sie teuer vermieten. Grünflächen verschwinden, es gibt weniger Parkplätze und andauernd Staus“, erzählt sie und zeigt auf die neuen, schmucklosen Wohnkästen, die sie an Legosteine erinnern. Wir gehen an einem Haus vorbei, das mit seinen kleinen quadratischen Fensterchen wie ein Gefängnis aussieht. Die „Mikroapartments“ sind für Studenten oder Singles gedacht. Die etwa 10 Quadratmeter großen Einraumwohnungen mit Küchenzeile und Dusche kosten 800 bis 900 Dollar im Monat. Günstiger kann man hier nicht wohnen. Die Obdachlosen von King County, zurzeit sind es 10 730, Tendenz steigend (um 8 Prozent seit 2016)7 , zelten im Park oder schlafen unter Autobahnbrücken.

Seit dem Amazon-Boom sind die Immobilienpreise in Seattle jedes Jahr um 10 Prozent gestiegen. „Nichts hindert die Eigentümer daran, die Miete zu erhöhen. Die Stadt wird langsam unbezahlbar für Menschen mit niedrigen Einkommen“, stellt John Fox fest.8 Die Supermarktverkäuferin, der Uber-Fahrer, die Hausangestellte, der Wachmann aus der Bank, die Mitarbeiterin im Fast-Food-Laden oder die Kassiererin im Museum – sie wohnen alle nicht mehr in Seattle und fahren täglich viele Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz in der Stadt. Die Maßnahme des Stadtrats von 2014, den Mindestlohn bis 2021 auf 15 Dollar pro Stunde zu erhöhen, kann die Preissteigerung bei den Immobilien nicht ausgleichen.

Kshama Sawant wurde 2013 neben sieben Mitgliedern der Demokraten ins Rathaus gewählt – als erste „Sozialistin“ seit 1877. Sie ist für die Einführung einer strengen Mietpreiskontrolle. „Die Kräfte des Markts arbeiten so ineffizient, dass es nicht gelingt, Wohnungen für die Arbeitskräfte bereitzustellen, die die Wirtschaft braucht. Das ist ein typisches Beispiel für die Widersprüche des Kapitalismus“, meint die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, die bei den Vorwahlen der Demokraten letztes Jahr Bernie Sanders unterstützt hat.

Richard Floridas kreative Stadt ringt ebenfalls mit ihren Widersprüchen. Manche scheinbar fortschrittlichen Maßnahmen berücksichtigen nur ethische, gesundheitliche oder ökologische Bedenken – zum Nachteil der Armen. Und die Hymnen auf ethnische und sexuelle Diversität sorgen keineswegs für soziale Vielfalt. Die Steuer auf Papiertüten und die Maut, mit der man Staus auf der Brücke 520 verhindern will, belasten vor allem niedrige Einkommen. Wenn ein Radweg oder ein „grünes“ Haus gebaut wird, sind das oft Vorboten einer Mieterhöhung.

Ein typisches Beispiel ist der angebliche Kampf gegen Fettleibigkeit. Nach dem Vorbild anderer „intelligenter“ Städte wie Berkeley, Chicago oder Philadelphia besteuert Seattle seit Juni 2017 zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, die vor allem von ärmeren Leuten gekauft werden, mit etwa einem Dollar pro Zweiliterflasche. Die ebenso kalorienreichen, aber eher bei der digitalen Bohème beliebten Milchgetränke wie Latte macchiato oder Frappuccino (eine Erfindung aus dem Hause Starbucks) werden nicht besteuert.

Mietshäuser mit Haustier-Spa

Tony Thaler wohnt in Fremont. Sein Viertel ist ebenfalls von der „Ballardisierung“ betroffen. „Überall sind die Leute begeistert: ‚Oh, Seattle, dieser Leuchtturm des Fortschritts!‘ – Aber wir leben in einer zutiefst ungleichen Stadt!“, regt sich der pensionierte Rechtsanwalt auf, der sich zum linken Flügel der Demokratischen Partei zählt. „Wir sind nicht in der Lage, Menschen mit niedrigem Einkommen eine Wohnung zu verschaffen, die Bauunternehmer verfügen über großen Einfluss im Rathaus. Im Bundesstaat Washington gibt es keine Einkommensteuer, wir haben das rückständigste Steuersystem im ganzen Land: Der Anteil, den die Reichen an Steuern und Abgaben zahlen, liegt unter dem, was die Armen an Beiträgen leisten müssen“, klagt Thaler, der insbesondere bedauert, dass seine Stadt nicht wie die meisten Nachbarstädte eine Immobilienabgabe (impact fee) von den Bauunternehmen verlangt.

Viele Vereine unterstützen Thalers Forderung. Susanna Lin wohnt in Wallingford. Das Viertel scheint gerade im Kommen zu sein. „Die Konzerne können nicht einfach nur bauen, bauen und nochmals bauen. Sie müssen auch für die Folgen ihrer Projekte zahlen: für Schulen, Nahverkehr, Straßen, Kanalisation und Feuerwehr“, findet Lin, die sich im Verein Seattle Fair Growth engagiert.

Um ihre großzügigen Wahlkampfspender von Vulcan Real Estate, R. C. Hedreen oder City Investors LLC9 , nicht zu verprellen, setzen die Stadträte auf Maßnahmen wie die Housing Affordability and Livability Agenda (Hala), auch „Grand Bargain“ (Großer Deal) genannt: Die Verwaltung kommt den Baufirmen entgegen, indem sie die Stadtentwicklungspläne ändert und zum Beispiel verdichtete Bebauung in den Einfamilienhaussiedlungen erlaubt; im Gegenzug verpflichten sich die Bauträger dazu, in ihren Häusern je nach Viertel 2 bis 9 Prozent preiswerte Wohnungen einzuplanen oder eine Abgabe zu zahlen.

Der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung Brian Surrott ist begeistert. „Damit können wir innerhalb von 10 Jahren 50 000 Wohnungen bauen. Die Ausweitung des Angebots wird die Preissteigerungen im Rahmen halten“, versichert er uns in seinem Büro mit Ausblick auf das Geschäftsviertel von Seattle. Susanna Lin teilt seine Einschätzung nicht: „Der Wettlauf ums Wachstum geht weiter. Der ‚Große Deal‘ wird die Profite der Bauunternehmer noch weiter in die Höhe treiben, ohne die Wohnungsfrage zu lösen. Das ist eine Maßnahme von oben, ohne jede Beratung mit den Betroffenen.“ Von den 28 Ausschussmitgliedern, die mit der Erarbeitung der Agenda betraut waren, vertraten 18 die Interessen der Bauträger und nur eine die Interessen der Bürgerinitiativen.

Im Osten des Bundesstaats Washington, in den Countys Grant oder Ritzville, sieht man nur selten Regenbogenfahnen, Yogastudios oder Schallplattenläden. In diesen ländlichen Gegenden mit ein bisschen Industrie, wo nur ab und zu ein Lkw-Fahrer auf seiner Tour quer durch die USA Halt macht, haben die Wähler für Trump gestimmt – wie in 24 der 25 ärmsten Landkreise des Bundesstaats.

7 Vernal Coleman, „Homeless in state increased last year“, in: The Seattle Times, 7. Juni 2017.

8 Eine Mieterhöhung über 10 Prozent muss nur 60 Tage vorher angekündigt werden.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Das Florida-Rezept

Richard Florida hat schnell gemerkt, wie er aus seinem Bestseller „The Rise of the Creative Class“ noch mehr Kapital schlagen kann. Von den US-Medien zum Experten erkoren, sah man ihn in den vergangenen 15 Jahren oft im Fernsehen, und in der New York Times, dem Wall Street Journal, der Financial Times, USA Today und The Atlantic erschienen Artikel über Florida, dessen Twitteraccount das Time Magazine als einen der „140 einflussreichsten der Welt“ bezeichnete. Gestützt auf diesen Ruhm, gründete der Ökonom die Beratungsgesellschaft Creative Class Group (CCG), die mittlerweile eine beeindruckende Kundendatei hat. Städte wie Memphis, Dublin, Kapstadt oder Jerusalem wenden sich an die CCG, aber auch Museen, Stiftungen und Universitäten, die UNO, das US-Arbeitsministerium und die Global-City-Messe von Abu Dhabi.

Florida beriet die Spirituosenfirma Bacardi auf der Suche nach einer Werbestrategie für junge Kreative; er half der Fluggesellschaft Air Canada, das Reiseziel Kanada anzupreisen. Oder er erklärte den Artisten vom Cirque du Soleil, in welchen US-Städten sie mit ihrem kostspieligen Spektakel gastieren sollten. BMW, Converse, Absolut Vodka, die Hotelkette Le Méridien und sogar Google und Microsoft bezahlen für die Expertise der Creative Class Group.

Neben seinen Studien vermarktet Richard Florida auch seine Vorträge. Sie sind so begehrt, dass der Ökonom für die Organisation seiner Tourneen eine Assistentin (seine Ehefrau) einstellen musste. Eines seiner Angebote zielt auf Bauunternehmen auf der Suche nach dem idealen Investitionsstandort. Unter dem Vortragstitel „Der Kampf um Talente“ verspricht er Firmen- und Personalchefs darin einzuweihen, „Talente anzulocken und zu halten“. Und in „Marketing für die kreative Klasse“ erklärt er das besondere Konsumprofil dieser Gruppe, deren Lebensgewohnheiten und Sozialisation er jahrelang erforscht hat und statistisch belegen kann, wie es in einer Werbeanzeige für den Vortrag heißt. Für seine Darbietungen verlangt Richard Florida zwischen 30 000 und 40 000 Dollar.