Zuallererst Afrikaner

Die neuen Milliardäre zwischen Nouakchott und Kapstadt

von Olivier Piot

Aliko Dangote, Tony Elumelu, Patrice Motsepe, Mo Ibrahim, Yérim Habib Sow, Mohamed Ould Bouamatou oder Jean Kacou Diagou heißen die neuen Magnaten in Afrika, die regelmäßig auf den Titelseiten der Wirtschaftsmagazine auftauchen. Sie sind zwischen 45 und 70 Jahre alt, stammen größtenteils aus bescheidenen Verhältnissen, sprechen mehrere Sprachen, jetten im Privatflugzeug um die Welt und tummeln sich auf den Treffen der Mächtigen (vom G20-Gipfel bis zum Weltwirtschaftsforum in Davos).

Die meisten dieser afrikanischen Multimillionäre kopieren die Gepflogenheiten ihrer illustren Kollegen im Rest der Welt, wie beispielsweise Kapitalflucht in westliche Hauptstädte. Doch es gibt auch immer mehr Reiche, die es besser machen wollen und den sogenannten Afrikapitalismus unterstützen, der traditionelle Handelspraktiken der Solidarität miteinbezieht. Um die Entwicklung in ihren Ländern voranzutreiben, bevorzugen sie afrikanisches Kapital und fördern Gesundheits- und Bildungsprogramme sowie den Ausbau der Stromnetze. Nach Informationen des African Grantmakers Network (AGN), eines panafrikanischen Spendernetzwerks, haben 22 der 40 reichsten Afrikaner im Jahr 2014 karitative Projekte in einem Gesamtwert von 7 Milliarden Dollar finanziert.

Laut einem Bericht des südafrikanischen Instituts New World Wealth ist die Zahl der Millionäre in Afrika zwischen 2010 und 2016 von 100 000 auf über 140 000 gestiegen.1 Ihr geschätztes Vermögen soll im vergangenen Jahr zusammen 800 Milliarden Dollar betragen haben – doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Nigerias. Das Beratungsunternehmen Capgemini geht sogar davon aus, dass ihr Gesamtvermögen seit 2008 um fast 80 Prozent auf heute 1500 Milliarden Dollar gestiegen ist.2 Der gewaltige Zahlenunterschied erklärt sich daraus, dass diese Herren, wenn es darum geht, Herkunft und Höhe ihres Reichtums anzugeben, nicht gerade zu Transparenz neigen.

Auch die Anzahl der Milliardäre ist gestiegen. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes sind es 25, die Zeitschrift Ventures spricht sogar von 55. Damit liegt Afrika im weltweiten Vergleich zwar noch weit hinter anderen Privatvermögen, doch dafür steigt die Anzahl der Superreichen hier außerordentlich schnell.

Dank ihres Erfolgs, ihrer Medienpräsenz und ihrer Vorträge über das „moderne Afrika“ schneiden diese Milliardäre in der öffentlichen Meinung besser ab als die politischen Machthaber. Letztere behindern mit ihrer Schwerfälligkeit seit Jahrzehnten die Entwicklung des Kontinents. „Pflichtvergessene Nilpferde“ nennt sie deshalb der ghanaische Soziologe George Ayitey und umschmeichelt die reichen Wohltäter als „Geparden“.

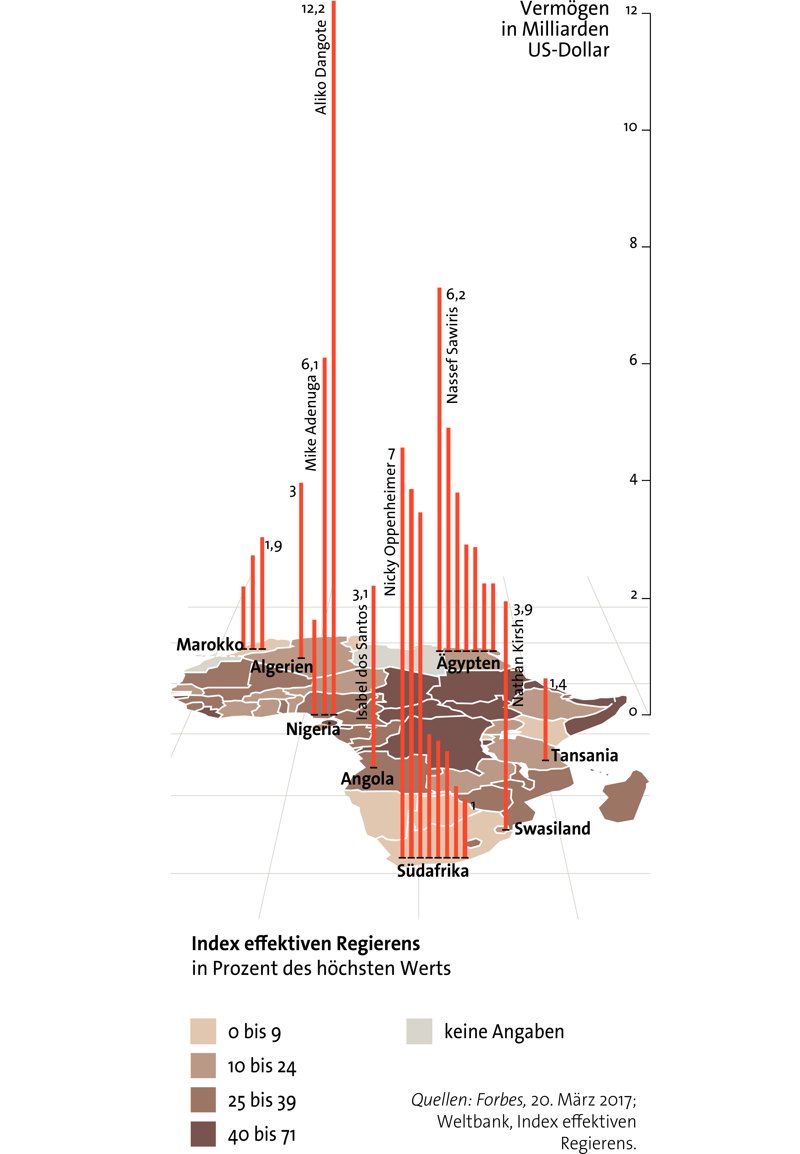

Im Gegensatz zu den Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit sind die Staaten und die großen ausländischen Privatinvestoren nicht mehr die einzigen Förderer der Entwicklung. Obwohl in Afrika nach wie vor Massenarmut herrscht (siehe die nebenstehende Grafik), profitiert eine wachsende Zahl von Afrikanern von der Dynamik des Afrikapitalismus. In einzelnen Ländern und Regionen, aber auch auf dem ganzen Kontinent erleben afrikanische Unternehmen und Privatbanken einen Aufschwung, von Dangote Cement und der Guaranty Trust Bank in Nigeria über die RMB Holdings und Standard Bank in Südafrika bis zu der marokkanischen Attijariwafa Bank.

Ausländische Staaten und Konzerne reagieren jedoch noch verhalten, weil sie sich nicht vorstellen können, dass die neuen Milliardäre allein das schwere Erbe der ungleichen Entwicklung zwischen Nord und Süd überwinden können. Denn die meisten dieser Vermögen stammen aus dem ertragreichen Ressourcen- oder Dienstleistungssektor (Bergbau, Banken, Telekommunikation, Energie) und berühren nicht die strukturellen und strategisch wichtigen Bereiche wie Industrieproduktion oder Infrastruktur. Und doch mehren sich die Stimmen, die eine Umkehr der Verhältnisse prognostizieren, insbesondere unter denjenigen, die diese Umkehr herbeiführen sollen.

Mit 53 Jahren steht der nigerianische Milliardär Tony Elumelu nicht nur an der Spitze einer der größten Banken Afrikas – der United Bank for Africa (UBA) –, er kontrolliert auch den Transcorp-Konzern, der in der Hotelbranche, im Energiesektor und im Agrobusiness tätig ist und inzwischen das größte an der Börse von Lagos notierte Unternehmen ist. Elumelu besitzt außerdem einen eigenen Investmentfonds (Heirs Holdings), der Kapitalbeteiligungen an afrikanischen Gesellschaften und an Unternehmen ausländischer Investoren in der Ölbranche, in der Infrastruktur oder in der Landwirtschaft hält. Der ultramoderne Sitz von Heir Holdings liegt im reichen Stadtteil Victoria Island am Ufer der Lagune von Lagos. Hier empfängt Tony Elumelu, Sohn einer nigerianischen Gastwirtin und heute an 26. Stelle der reichsten Männer Afrikas, im marineblauen Anzug und makellosen weißen Hemd seine Gäste.

Elumelus polyglotte Assistenten haben in London, Toronto oder New York studiert. „Afrika wird Sie überraschen“, begrüßt er uns. „Dies ist nicht länger der Kontinent der Verzweiflung, der Hungersnöte und der Aids-Epidemie! Wir verdienen Geld, sicher, aber wir sind zuallererst Afrikaner und wollen gemeinsam die Ungleichheiten in unseren Ländern bekämpfen.“

Elumelu ist Christ und Angehöriger der ethnischen Gruppe der Ibo. Er arbeitete zunächst im Finanzsektor und wurde in den 1990er Jahren, mit 33 Jahren, der jüngste Geschäftsführer in der Geschichte der Standard Trust Bank, die unter seiner Leitung zu einem der fünf nigerianischen Spitzenunternehmen aufstieg. Mit der Übernahme der UBA zehn Jahre später nahm seine Karriere eine rasante Entwicklung. Zwar munkeln einige, dass er seinen Erfolg seinen guten politischen Beziehungen verdanke, aber bisher trübt kein Skandal seinen Ruf.

Er war es auch, der den Ausdruck Afrikapitalismus prägte, erstmals erwähnt in einem Manifest aus dem Jahr 2010. „Es ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsphilosophie, deren Erfolg auf zwei Säulen ruht: Förderung des Privatsektors und Philanthropie“, erklärt Tony Elumelu. Das Erfolgsrezept? „Man muss um jeden Preis Innovation und Gründergeist fördern und gleichzeitig daran erinnern, dass Entwicklung nur gelingen kann, wenn die Reichsten der Gemeinschaft einen Teil zurückgeben.“ Eine ethische Spielart der liberalen Trickle-down-Theorie also, die davon ausgeht, dass der Wohlstand der Reichen nach und nach in alle Schichten der Gesellschaft durchsickert. Dabei lässt er allerdings außer Acht, dass sich die Mehrheit der kapitalistischen Ökonomien in Europa, Asien oder den USA auf starke Staaten stützen kann.

Ende 2014 gründete Elumelu eine private Stiftung, deren Zweck die Finanzierung innovativer Unternehmen in Afrika ist. Zehn Jahre lang stehen 100 Millionen Dollar zur Verfügung, aus denen jährlich 1000 afrikanische Start-ups in so unterschiedlichen Branchen wie Gesundheit, Bildung oder Landwirtschaft gefördert werden. Den Zuschlag für Mittel aus der Stiftung erhielten in jüngster Zeit meist Kenianer und Nigerianer, aber auch Jungunternehmer aus Senegal, Burkina Faso und Marokko.

Afrika müsse aus eigener Kraft und mit seinen eigenen Mitteln zurechtkommen, ohne die internationale Bevormundung von privater und öffentlicher Seite, die den Kontinent bisher blockiert habe, sagt Elumelu. Der überzeugte Vertreter des Liberalismus verteidigt die karitativen Maßnahmen der neuen Generation afrikanischer Magnaten: „Wir kämpfen für den Erfolg, und wenn wir unser Ziel erreicht haben, sehen wir uns um und werden die Erträge verteilen.“

Aber worin besteht der Unterschied zum angelsächsischen Prinzip der Philanthropie, wo Unternehmen und vermögende Privatleute Stiftungen gründen, um ihr Image zu pflegen oder Steuervorteile auszuschöpfen? „In Bezug auf das Image ist es sicher das Gleiche“, räumt Tony Elumelu ein. „Aber die Philanthropie, die ich vertrete, geht weiter. In Afrika haben die Staaten nicht die gleichen Mittel wie der Westen, um alle Erfordernisse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu schultern. Vor allem geben wir keine Almosen und befolgen das alte afrikanische Sprichwort: ‚Gib dem Hungernden nicht einen Fisch zu essen, sondern lehre ihn fischen.‘ “

Dieses Sprichwort erinnert an die pragmatische philanthropische Bewegung, die Anfang der 1990er Jahre in den USA unter Präsident Bill Clinton entstand und deren Vertreter die „Ineffizienz“ der Wohlfahrtshilfe kritisierten. Dieser typisch liberalen Einstellung schließt sich Tony Elumelu an. Dabei gibt er durchaus zu, dass auch in Afrika das Einzelkämpfertum um sich greift – trotz der Tradition, alles miteinander zu teilen. „Es gibt hier und anderswo steinreiche Geschäftsmänner und auch viele Politiker, die nur ihre Macht und ihre Privilegien sichern wollen. Man muss sich nur die grassierende Vetternwirtschaft und Korruption anschauen.“

Der schwarze Südafrikaner Patrice Motsepe, 55 Jahre, Gründer des Bergbauriesen African Rainbow Minerals (ARM), erwirtschaftete in wenigen Jahren das achtgrößte Vermögen Afrikas – in einem Land, wo der Wohlstand überwiegend in den Händen der Weißen liegt. Motsepes Karriere begann in einer Anwaltskanzlei. Dort spezialisierte er sich auf Bergbaurecht. Ende der 1990er Jahre erwarb er Goldminen – zu einem Zeitpunkt, als der Goldkurs fiel. Erst mit der Unterzeichnung der Charta über das Black Economic Empowerment (BEE) 2002 begann sein rasanter Aufstieg. Laut diesem Abkommen, das zwischen den großen Bergbaukonzernen und der Regierung des Afrikanischen Nationalkongress (ANC) ausgehandelt wurde, sollten innerhalb von zehn Jahren 26 Prozent der Branche an schwarze Investoren übergehen. Dank seiner Verbindungen zum ANC errichtete Patrice Motsepe sein Imperium. Zwar sind die Minen in Südafrika ein politisches Symbol für die Neuverteilung des Reichtums zwischen weißen und schwarzen Investoren. Aber zu den Entwicklungsperspektiven des Landes trägt die Branche kaum etwas bei.

Anfang 2013 übertrug Motsepe die Hälfte seines auf 2,65 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens als Schenkung an eine Stiftung, die seinen Namen trägt. Als erster afrikanischer Milliardär reagierte er damit auf Warren Buffetts und Bill Gates’ „Giving Pledge“ – den Appell an die Reichen der Welt, (ein wenig) von ihrem Vermögen für das Gemeinwohl zu spenden. Das Geld von Patrice Motsepe wird nicht wie so oft über US-Stiftungen verteilt, die nach solchen Partnerschaften gieren, sondern von einem auserwählten Beraterkreis afrikanischer Persönlichkeiten aus Kirche (Motsepe war Student an einer südafrikanischen katholischen Privatschule) und Zivilgesellschaft. Und deren Mission lautet: „Projekte zugunsten der Bedürftigsten lenken und unterstützen“.

So hat die Motsepe-Stiftung zum Beispiel das Projekt von Luvuyo Rani gefördert. Der ehemalige Informatik-Professor, Anfang 40, gründete 2004 mithilfe der Stiftung sein eigenes Unternehmen, Sliluo Ulutho Technologies, das ausschließlich Schwarze ausbildet. Ranis Büros befinden sich in einem bescheidenen Gebäude in einem jener Viertel, wo seit Ende der Apartheid eine schwarze Mittelschicht versucht Fuß zu fassen. „Unsere Brüder in den Townships müssen sich erst mit den modernen Technologien vertraut machen, bevor sie eigene Firmen oder Start-ups gründen“, erklärt er.

Ranis Unternehmen unterhält in der Kapprovinz vierzig Schulungszentren, in denen jährlich über 5000 Menschen ausgebildet werden. Dafür zeichnete ihn die Schweizer Schwab Foundation for Social Entrepreneurship 2016 mit dem Preis „Social Entrepreneur of the Year“ aus. „Patrice Motsepe gehört meiner Meinung nach zu den Kapitalisten, für die es selbstverständlich ist, dass die reichsten Mitglieder der Gesellschaft soziale Verantwortung übernehmen“, erklärt Rani. „Einige afrikanische Millionäre machen sich darüber lustig, andere hingegen sind dafür empfänglich – vor allem diejenigen, die erst seit Kurzem erfolgreich sind und aus ganz normalen Familien stammen.“ Aber wie überall stellt sich auch hier die Frage, welche Motivation dahintersteckt: Ist es wirklich das Gewissen oder nur Fassade und kurzlebiger Opportunismus?

Selbst Äthiopien – ein Land, mit dem viele nur verheerende Hungersnöte verbinden – ist zum Aushängeschild für den neuen afrikanischen Kapitalismus geworden. Gemäß der Klassifizierung des New World Wealth Instituts von 2015 leben hier knapp 3000 Millionäre – mehr als doppelt so viele wie noch 2007. In dem Viertel Bole reiht sich direkt neben der Hauptstraße, die zum neuen internationalen Flughafen von Addis Abeba führt, ein Glasturm an den anderen. In den vergangenen zehn Jahren haben hier viele lokale Unternehmen ihre Firmensitze angesiedelt. Eines der Hochhäuser trägt den Namen eines weltberühmten Athleten: Haile Gebrselassie, zweimal olympisches Gold und viermal Weltmeister über 10 000 Meter.

Nach seinem Abschied aus der Wettkampfszene wurde aus dem Helden der Stadien ein Unternehmer. Geboren wurde Gebrselassie in der Provinz Arsi, als eines von zehn Kindern einer Bauernfamilie. Heute besitzt er mehrere Immobilien, darunter vier Hotels. Er betreibt einen einträglichen Autohandel und eine Kaffeeplantage. Insgesamt beschäftigt er mehr als 2000 Angestellte. Das Gesicht des Marathonläufers mit dem kupferfarbenen Teint und dem freundlichen Lächeln ist das gleiche geblieben. Aber sein Leben hat sich verändert, seit er Multimillionär ist. „Als Geschäftsmann betrachte ich die Welt heute mit anderen Augen“, sagt er. „Verwaltungsratssitzungen, Baustellenbesuche, Teamkonferenzen . . . alles geht so schnell. Heute will mich vor allem um mein Land kümmern. Wenn im Geschäftsleben Ehrlichkeit herrscht, dann kann das den Alltag der Menschen verändern.“

Eine Ehrlichkeit, auf die der ehemalige Spitzensportler Wert legt, auch wenn ihm bewusst ist, dass viele Kollegen das anders handhaben. In Äthiopien wie überall auf dem Kontinent gibt es unzählige Beispiele für Klüngeleien zwischen Politikern und Geschäftsmännern, selbst wenn überall die „Gute Regierungsführung“ als politische Priorität herausgestellt wird. Haile Gebrselassie plant ebenfalls eine Stiftung zu gründen. Die Satzung dazu gibt es bereits, die Stiftung will Bildungsarbeit für Kinder unterstützen. „Ich habe schon vor langer Zeit damit begonnen, von meinem Geld etwas abzugeben, an meine Familie, an mein Dorf. In Afrika ist das eine ethische Verpflichtung.“

Die Elfenbeinküste ist das einzige französischsprachige Land, das in der Studie von New World Wealth erwähnt wird. Nicht weniger als 2300 Millionäre zählte das Land 2015, und diese Zahl dürfte sich bis 2024 verdoppeln. Der Wandel Abidjans spiegelt sich vor allem in dem Geschäftsviertel, das an den Ufern der Ebrié-Lagune liegt. Löffelbagger reißen den Boden auf. Große Schilder rühmen ein Projekt pharaonischen Ausmaßes: Wasserreinigung, eine neue Brücke, paradiesische Strände, eine futuristische Marina mit Yachtclub und Segelschiffen für die „Baie de Cocody 2020“. Gesamtkosten: zwischen 150 und 300 Millionen Euro.

Im fünften Stock des „Regenbogen“-Gebäudes sitzt Alain Kouadio und ist unverkennbar stolz auf die dynamische Entwicklung in seinem Land. Der 50-jährige ehemalige Vizepräsident des Dachverbands ivorischer Unternehmen gründete den Kaydan-Konzern (Telekommunikation, Immobilien, Investmentfonds), der mit 350 Angestellten einen Jahresumsatz von 45 Millionen Euro erwirtschaftet. Für Kouadio, der in Kanada studiert hat, ist der Afrikapitalismus in erster Linie ein Phänomen der englischsprachigen Länder.

„In diese Staaten kamen die Briten, um Geschäfte zu machen. Die Verwaltungsstrukturen waren schwach und die politischen Systeme instabil. Die Leute mussten sich halt mit Trick 17 durchschlagen. Sie haben die Kultur des Privatunternehmertums in sich aufgesogen und machen heute immer noch Geschäfte.“ Im Gegensatz dazu hätten die Franzosen in Afrika solide Verwaltungsstrukturen geschaffen und der Bevölkerung vermittelt, dass man vor allem in staatlicher Funktion Karriere macht. „Erst seit Mitte der 1990er Jahre hat meine Generation begonnen, nach westlichen Kriterien über Privatunternehmertum und Eigeninitiative nachzudenken.“

In Plateau hat eines der Vorzeigestücke der ivorischen Wirtschaft seinen Sitz: Die Nouvelle Société interafricaine d’assurance (NSIA) ist die Nummer eins in der Banken- und Versicherungsbranche, mit Niederlassungen in zwölf Ländern und über 2000 Beschäftigten. 1995 hat Jean Kacou Diagou das Unternehmen gegründet. Zwanzig Jahre später war er laut Forbes einer der 25 reichsten Männer im frankofonen Teil Afrikas. Inzwischen leitet die NSIA seine 44-jährige Tochter Janine, die in Dakar, Paris und London studiert hat.

„Jahrhundertelang wurde der Kontinent geplündert und ab den 1960er Jahren hing er am Gängelband der ehemaligen Kolonialherren“, erklärt Janine Daigou, die ein traditionelles Gewand trägt. „Wir sind der Meinung, dass die Afrikaner heute sowohl Akteure als auch Nutznießer des neuen Wachstums sein können.“ Afrika also als Zentrum eines Kapitalismus mit menschlichem Antlitz? „Wir wollen keine Engel sein“, erwidert Janine Diagou. „Geschäft bleibt Geschäft. Und um erfolgreich zu sein, werden die Afrikaner sich eine härtere Gangart angewöhnen müssen. Der Afrikapitalismus wird keine Wunder vollbringen, was die Ungleichheiten betrifft. Aber die Chancen stehen gut, dass wir in Sachen Entwicklung deutlich Besseres leisten, als dies in den vergangenen vierhundert Jahren jemals der Fall war.“

Ihr Blick streift das stolze Gesicht ihres 70-jährigen Vaters auf dem Titelbild der Zeitschrift Forbes Africa, das gerahmt an der weißen Wand ihres großzügigen Büros hängt. Man werde es nicht noch einmal hinnehmen, dass den Afrikanern nichts vom Reichtum bleibt: „Wirtschaftspartnerschaften erkennen wir nur an, wenn wir dabei zumindest auf Augenhöhe mit den Europäern oder Chinesen sind“, betont Diagou. „Es hat sich eine Art panafrikanische Identität herausgebildet. Wir haben lange gebraucht, aber seit den 2000er Jahren sind die Afrikaner überzeugt, dass Afrika von innen heraus wachsen kann. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass wir unsere Partner inzwischen bevorzugt innerhalb Afrikas suchen.“ Heute unterhalte man zum Beispiel eine Filiale in Nigeria, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war.

Die ehrgeizigen Ziele des Afrikapitalismus bestätigt auch der diskret auftretende Millionär Mohamed Ould Bouamatou aus Mauretanien. „Handel hat eine uralte Tradition in Afrika. Heute sind natürlich andere Branchen dazugekommen, wie Telekommunikation, Finanzen, Infrastruktur und Energie“, erklärt der 64-jährige Geschäftsmann. „Aus historischen Gründen, die auf der Hand liegen, pflegen afrikanische Investoren einen ausgeprägten Wirtschaftspatriotismus.“ Aus diesem Gefühl heraus könne sich ein Ehrgeiz entwickeln, der über die Frage nach persönlichem Gewinn hinausgeht. „So hat wirtschaftliche Leistung einen Sinn und kann zur Entwicklung beitragen.“

2015 gründete Bouamatou die Stiftung Egalité des chances en Afrique (Chancengleichheit in Afrika), die Hilfsprogramme für Bildung, Gesundheit und Menschenrechte finanziert und sich die „Festigung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie“ auf die Fahnen geschrieben hat. „Der Nepotismus, der bis in die Kolonialzeit zurückgeht, hat nicht nur überdauert, er ist sogar noch stärker geworden, weil die Afrikaner selbst dieses System praktizieren“, meint Bouamatou. Manche Länder des Kontinents würden heute von ihren eigenen Leuten kolonialisiert. „Sie werden von Cliquen regiert, für die politischer Einfluss nur bedeutet, sich selbst oder den eigenen Clan zu bereichern. Diese Leute sind unsere wahren Konkurrenten.“

Aber profitieren nicht auch Geschäftsleute vom politischen Filz? Glaubt man den Vertretern des Afrikapitalismus, dann steckt im Privatsektor eine positive Kraft, die sich den „Nilpferden“ in den Weg stellt. Dabei ist es schwer vorstellbar, dass man ohne Beziehungen nach oben eine Telekommunikationslizenz erwerben, eine Bank gründen oder Anteile an Minen oder Ölgesellschaften kaufen kann.

„Gute Regierungsführung“ und der Kampf gegen Korruption sind genau die Themen, um die es Mo Ibrahim geht. Der heute 71-jährige sudanesische Milliardär arbeitete zunächst für British Telecom, bevor er den Telekommunikationsriesen Celtel gründete, der heute 24 Millionen Kunden in vierzehn Ländern hat. Die Mo Ibrahim Foundation in London verleiht jedes Jahr den Preis für herausragende Führungsqualitäten in Afrika, der mit einmalig 5 Millionen Dollar sowie einer jährlichen Prämie von 200 000 Dollar auf Lebenszeit dotiert ist. Damit wird jeder ehemalige afrikanische Staatschef belohnt, der „die Sicherheitslage, die Gesundheit, die Bildung und die Entwicklung wirtschaftlicher und politischer Rechte in seinem Land verbessert hat“.

Die meisten Vertreter des Afrikapitalismus geben vor, sich von der Politik fernzuhalten. Mo Ibrahim hingegen hat beschlossen, gegen Missstände direkt vorzugehen: „Solange es Korruption gibt oder Politiker, die an der Macht kleben, gibt es keine Demokratie, keine Umverteilung des Reichtums und keinen Fortschritt in unseren Ländern.“ Aber ist die Preisvergabe seiner Stiftung wirklich vor heimlichen Absprachen gefeit? Eines jedenfalls steht fest: In zehn Jahren gab es nur vier afrikanische Politiker, die für würdig erachtet wurden, die Auszeichnung der Mo Ibrahim Foundation für „Achievement in African Leadership“ zu empfangen.

1 New World Wealth, „The Africa Wealth Report 2016“, März 2017.

2 „World Wealth Report 2017“, www.worldwealthreport.com.

Aus dem Französischen von Birgit Bayerlein

Olivier Piot ist Journalist.